幼保小の架け橋プログラムとは、就学前(5歳)から小学1年生の子ども達を対象とした、幼稚園・保育所・認定こども園(幼保)から小学校へのスムーズな移行を支援する取り組みです。

この就学前(5歳)から小学1年生の時期を「架け橋期」と呼び、文部科学省では、令和4年度から3か年程度を念頭に、全国的な架け橋期の教育の充実を推進すると発表しています。

この記事では、プログラム導入の背景と重要性を解説するとともに、保育園経営者としてきちんと理解し、カリキュラムに落とし込めるよう実践事例をあげながら解説します。

幼保小の架け橋プログラムの導入目的

幼保小の架け橋プログラム(注:以後、架け橋プログラムと記載)は、これまでも幼保小連携やスタートカリキュラムという形で幼保小間の交流や情報交換などが行なわれてきました。

しかし、近年子ども達を取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。

2023年の「こども家庭庁」の設立に象徴されるように、地域を巻き込んだ支援のあり方や、発達段階によっての子ども達との関わり方について現在も議論されています。

これまでは「連携」という表現を使い、こども園、保育園、幼稚園、小学校が連絡を取り合い、主に教職員間で行われてきたものを、今回の提案では「架け橋」という言葉で表現することで、地域を巻き込み、広く長い目で子ども達のサポートを確立したいという文部科学省の意図が表されていると言えるでしょう。

ここでは、架け橋プログラムの導入の目的についてポイントを絞って解説します。

子どものスムーズな成長サポート

これまでは「小1プロブレム」「小1の壁」などという言葉が登場するほど、幼保と小学校の間には、大きな環境の変化や認識の違いが見られました。

各幼稚園、保育園、認定こども園によって目指す子ども像に違いがあったこともその理由の1つです。

そこで、文部科学省は架け橋プログラムの策定にあたり、幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」を提示しました。この指針により幼稚園、保育所、認定こども園が共通の認識をもち、「10の姿」を目指すことで小学校への引き継ぎをよりスムーズに行えるようアプローチしています。

また、幼保小の教職員だけでなく、子どもに関わる大人が立場の違いを越えて自分事として連携・協働することも目指しています。これは子ども達一人一人の多様性に配慮した上で、全ての子どもが学びや生活の基盤を育めるようにサポートするものです。

それぞれの地域の特色や施設の創意工夫を生かした取組が広がり深まっていくことが期待されています。

- 健康な心と体

- 自立心

- 協同性

- 道徳性・規範意識の芽生え

- 社会生活との関わり

- 思考力の芽生え

- 自然との関わり・生命尊重

- 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

- 言葉による伝え合い

- 豊かな感性と表現

幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」は2018年4月施行の「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に共通の内容として盛り込まれています。

保護者にとっての安心感と信頼の構築

幼保の職員と小学校の教職員、さらに地域が密に連携し、子どもの特性や発達状況を共有することは、保護者の不安軽減にもつながります。

架け橋プログラムの一環として、小学校での体験活動や交流イベントなどが実施されると、子どもが新しい学びの場に馴染みやすくなり、保護者もその姿を見て安心できます。

さらに、保護者も就学前から学校との信頼関係を築ける機会が増えると、子どもの健やかな成長を促すだけでなく、保護者と学校が協力し合う体制を強化し、子どもが安心して学びを深めるための環境を整えられるのです。

小学校に入学することは、子ども達にとっても保護者にとっても多くの不安があります。

架け橋プログラムの実施は、保護者と関係機関の更なる連携と、信頼の構築にも期待されています。

保育園と小学校間の連携強化

架け橋プログラムの実施にあたり、関係者で共有し大切にしていきたい視点の中に、施設類型・設置者・学校種を越えて、幼保小の先生が、気軽に話し合える関係を構築し、対話を大切にするとともに、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて協働して取り組み、発信することが掲げられています。

これまでの連携で、交流や情報交換は積極的に行われてきましたが、これからは「発信」について強く求められている印象を受けます。

発信とは、交流や情報交換の内容を各施設で伝えるのみでなく、各施設の特色を生かした共同プログラム(例えば科学実験やアートプロジェクト)を開発・実施するという新しい視点も加えられています。

文部科学省が幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」を掲げることで、全国の園が具体的な子どもの姿をイメージしながら保育ができるようになりました。

さらに園と小学校間の連携を「発信」を通して、共有することも求められています。

幼保小の架け橋プログラム導入のメリット

架け橋プログラムを導入することで、園の経営にもメリットがあります。子ども達の健やかな成長は、保護者の園の経営への理解へと繋がり、満足度も高まるでしょう。

また、園や地域の特色を生かしたプログラムを作っていくことで、他園との差別化になります。

ここでは、架け橋プログラムを導入するメリットを詳しくみていきます。

メリット①保育の質向上と保育園の競争力強化

保育経営者として最も注目したいポイントが保育の質向上と保育園の競争力強化です。

実は架け橋プログラムでは、各施設の特色を生かした取り組みの推進が掲げられています。

教職員と子ども達が一体となって楽しめるカリキュラムを提供することにより、保育の質が向上します。これは子ども達の学びや発達を促進し、保護者からの信頼を得るための重要なポイントです。

独自の教育方法や特色を打ち出すことで、他の保育園と差別化を図ることができます。これにより、保育園の競争力が強化され、地域社会の中で選ばれる保育園となる可能性が高まります。

架け橋プログラムを導入することで、保育園のブランド力を高め、新規の保護者を惹きつけることが可能となります。

メリット②保護者の満足度向上と地域社会での評判

架け橋プログラムの実施により、保護者の満足度向上を実現し、地域社会での評判も高める効果が期待できます。

保護者の満足度、地域での評判を向上させる具体的な方法として、以下のものがあげられます。

- 架け橋プログラムについて保護者への十分な情報共有

- 保護者や地域の方に架け橋プログラムの運営に積極的に関わってもらう仕組み作り

- 地域の伝統や文化を取り入れたプログラムの作成

- 地域のイベントへの積極的な参加

地域と一緒に実施するという視点を持って架け橋プログラムを導入することで、教育活動を通じた地域理解や地域貢献に発展できます。

メリット③園児の成長と小学校での適応力アップ

架け橋プログラムを通して、園児の成長と小学校への適応力がアップした姿が期待できます。新しい環境に親しみ、他者と協力しながら学ぶことで、自己肯定感が育まれます。

架け橋プログラムを実践することで、園児は小学校との交流や学校見学等を経験し、小学校生活に対する前向きな姿勢を養うことが可能です。学びの場を広げ、一貫性のある指導法を通じて、安心感を持って新たなステージへと進む自信をつけられます。

架け橋プログラムは園児の成長を促進させ、小学校へ無事に移行するための適応力を向上させることが期待できます。

ここでは、架け橋プログラムを実施することで園の経営面においても享受できるメリットについてお伝えしました。「小1の壁」「小1プロブレム」を不安視している保護者が多いなか、幼保施設として出来ることは「架け橋プログラム」が鍵を握っているとも言えます。

幼保小の架け橋プログラムの実施プロセス

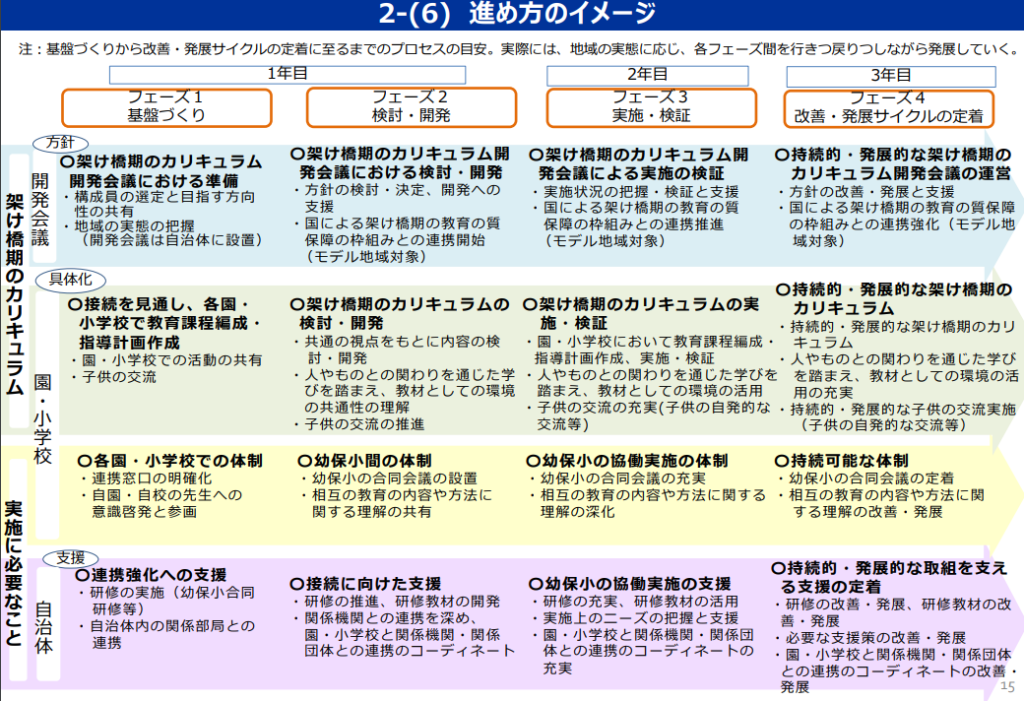

文部科学省は架け橋プログラムの進め方のイメージを4つのフェーズに分けて公表しています。

本パートでは以下の資料をもとに実施プロセスについて解説します。

実施プロセス

架け橋プログラムの基盤づくりから改善・発展サイクルの定着に至るまでのプロセスの目安として、1年目から3年目までを4つのフェーズに分けて設計されています。

ここでは、各フェーズにおいて園が行う内容についてクローズアップして見ていきます。

- 1年目

- フェーズ1:基盤づくり

接続を見通し、各園で指導計画の策定、体制整備を行います。- 園・小学校での活動の共有

- 子どもの交流

- 連携窓口の明確化

- 自園の先生への意識啓発と参画

- フェーズ2:検討・開発

架け橋期のカリキュラムの検討・開発を行います。- 共通の視点をもとに内容の検討・開発

- 教材としての環境の共通性の理解

- 子どもの交流の推進

- 幼保小の合同会議の設置

- フェーズ1:基盤づくり

- 2年目

- フェーズ3:実施・検証

架け橋期のカリキュラムの実施・検証ステップへ移ります。- 園の指導計画作成、実施・検証

- 教材としての環境の活用

- 子どもの交流の充実(子どもの自発的な交流等)

- 幼保小の合同会議の充実

- フェーズ3:実施・検証

- 3年目

- フェーズ4:改善・発展サイクルの定着

持続的・発展的な架け橋期のカリキュラムを作成します。- 教材としての環境の活用の充実

- 持続的・発展的な子どもの交流実施(子どもの自発的な交流等)

- 幼保小の合同会議の充実

- 相互の教育の内容や方法に関する理解の改善・発展

- フェーズ4:改善・発展サイクルの定着

各フェーズで開発会議における方針の決定、園と小学校にて具体化、自治体により支援というサイクルを重ねながらブラッシュアップしていきます。

各地域において幼保施設、小学校、教育委員会や保護者・地域の関係者から構成される架け橋プログラムのカリキュラムを開発する「開発会議」というものがあります。

その開発会議の内容に合わせて架け橋プログラムを進めていくことになります。

導入準備のポイントと事前計画の重要性

架け橋プログラム導入には事前計画が欠かせません。

まずは、目標設定です。幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」を意識して、プログラム導入の目的と達成目標を明確にしましょう。

最終目標も大切ですが、一定期間ごとに中間目標を設定し、達成できたか確認しながら改善とブラッシュアップを重ねていく必要があります。

事前計画は、プログラム成功のための基盤となります。明確な計画を立てることで、一人一人が具体的な行動を起こせるようになります。

カリキュラム設計の実例(年齢別プラン)

架け橋プログラムでは、幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」を中心に置き、子どもたちの成長に応じた適切な学習カリキュラムを設計していくことが大切です。

例えば、5歳児プランでは遊びを通した学びを重視し、日々の生活の中で発見したり考えたりする楽しさを身につけます。

具体的には、着替えや食事などの日常生活や、植物を育てたりごっこ遊びをしたりする中で不思議に気づいたり、友だちと関わったりしていきます。

カリキュラム設定の際は、子どもの学びの姿をキャッチし、職員同士で互いに共有しながら設計に生かしていくことが効果的です。

一方、小1プランではより内容も高度になります。日常生活においても自律しようとする姿を評価したり、友だちと共同する姿に注目し、共有していきます。

小学校との連携方法と実施例

文部科学省は、「幼保小の架け橋プログラム」について、令和4年度からの3年間、架け橋期のカリキュラムの開発や実施等に取り組む19の自治体を採択し、実際のカリキュラムの実践例を示しています。

また、採択された自治体における取組状況や成果等に関する調査研究や資料も併せて公開しています。

詳細は、こちらから確認できます。

保育園経営者が押さえるべき成功のポイント

架け橋プログラムの導入にあたって、保育園経営者が担う役割はとても重要です。

まずは、園の教職員との間で架け橋プログラムへの理解と実践の足並みを揃えましょう。

そのためには、なぜ架け橋プログラムの導入が必要なのかをしっかり共有することが大切です。

ここでは、チームでの取り組みと教職員の意識改革について、保護者や地域社会との連携、小学校との仕組み作りについて解説します。

チームでの取り組みと教職員の意識改革

架け橋プログラムにおいて、保育経営者の大きな役割は、保育園と小学校との連携を強化し、保育園・保護者がひとつのチームとして子ども達をスムーズに小学校へ移行できる体制を築くことです。

このプログラムを効果的に実行するために、園の教職員の意識改革を行っていく必要があります。

- 教職員へ架け橋プログラムの目的と重要性を共有する

- ミーティングの場を設け、各職員が子どもたちの成長や学びを支える方法について意見交換を促す

- 外部研修へ積極的に参加する

とくに外部研修において他園の事例を学び自園の取組みに活かす、という方法はおすすめです。外部研修で学ぶことでヒントを得て帰ってきたり、モチベーションが向上したり、プラスの効果が期待できます。

従来の保育に加え、小学校教育への橋渡しの役割を担うことへの理解を深めることで、子ども一人一人の成長に寄り添った保育を提供でき、保育士の専門性と家庭との連携も向上します。

保護者・地域社会との連携

保育経営者は、保育園から小学校への移行期において、保護者・地域と密に連絡を取り合い、プログラムの内容や進行状況を丁寧に説明することが重要です。

保護者が感じている子ども達の進学についての不安を軽減し、信頼関係を築きます。

また、地域の小学校や教育関係者とも協力し、子どもの姿や教育方針について意見交換を行い、地域全体で子どもを見守る体制を整えます。

- 地域社会のイベントや活動に積極的に参加・協力する

- 地域の子育て支援団体や福祉施設などとの交流会を企画する

- 保護者が子どもについての情報を共有できる場を設ける

こうした保育・教育の一貫性を重視したサポートを提供することにより、保育園から小学校への移行がスムーズに進み、地域全体で子どもが安心して成長できる環境を整えられます。

小学校との定期的なコミュニケーションの仕組み作り

架け橋プログラムにおける保育園経営者の役割として、子どもが保育園から小学校へスムーズに移行できる環境を整えるため、情報の共有と連携を強化することはとても重要です。

具体的には、定期的な会議や合同研修、情報交換会などを設定し、保育園の保育士と小学校の教員が直接コミュニケーションをとれる場を設定します。

また、子ども一人ひとりの成長や特性を把握し、個別に対応するために必要な情報を双方で共有する仕組みも整備します。

こうした活動を通じて、保育園で育まれた学びや生活習慣を小学校でも活かせるように整え、子どもが新しい環境に適応しやすくなるようサポートします。さらに、保護者への報告や説明の場を設けることで、家庭と学校、保育園が一体となって子どもの成長を支える姿勢を示せます。

このような連携は、子どもにとって安心できる学びの基盤を作り、保育者にとっても保育の質を高める大切な役割を果たします。

まずは、園内の教職員とどうすれば保育園全体が一丸となって、小学校への移行を見据えた保育を行えるかをしっかりと話し合い、まとめておくことがポイントです。

教職員が架け橋プログラムの目的と重要性を共有することでモチベーションを高められます。

そこから小学校・地域などの外部と繋がることで、スムーズな架け橋プログラムの導入が実現します。

導入時に直面しやすい課題とその対策

架け橋プログラムを導入するにあたり、通常の保育業務に支障が出ないか不安になる経営者も多いでしょう。新しいことを始めるにはそれなりのエネルギーが必要です。

ここでは、導入時に直面しやすい課題とその対策について解説します。

導入時の課題を想定することで、実際に問題が起きてもスムーズに対応できます。

特に、人員不足や時間的リソースの確保は、架け橋プログラムを実施する上で必須になります。

しっかりと対応を考えておきましょう。

人員不足や時間的リソースの工夫方法

ただでさえ、現在の保育業界は人材不足に悩まされており、そのうえ新プログラムの導入により業務過多になることも懸念事項です。

文部科学省は、「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について ~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」の中で、「幼保小に対して専門的な指導・助言等を行う架け橋期のコーディネ ーターや幼児教育アドバイザーの育成が急務である」と明記しています。

架け橋期のコーディネーターとは、幼保小の架け橋プログラムの実施において、各ブロックに対して助言や支援を行う人のことで、有識者をはじめ教育指導課や総合教育センターが担うことも考えられています。

これからの幼児教育施設においては、心理や福祉、障害等について専門的な知見を有する人を活用し、幼児教育施設の取組内容の充実を図っていくことが重要です。

具体的には、これらの者を職員として雇用することやアドバイザー等として契約すること等により、多様な人材が幼児教育施設で活躍することやそれぞれの専門性を発揮してもらうことで時間的リソースの確保と質の高い幼児教育の両輪が回るのではと、期待されています。

小学校側との調整をスムーズにするコツ

架け橋プログラム導入時には、小学校と保育園間の調整においていくつかの課題が考えられます。

これらを理解し対策を講じることで連携が可能になります。

主な課題とその対策、小学校側との調整をスムーズにするためのコツを紹介します。

- 課題:幼保施設と小学校における教育方針や指導方法の違い

解決策:研修や交流会を通じて、保育園での教育観や方法について共有し、小学校側に理解を促す。 - 課題:情報共有の難しさ

共有フォーマットやデジタルツールを活用し、双方が必要な情報にアクセスしやすい体制の整備。 - 課題:保育士と小学校教員の連携体制不足

解決策:保育園と小学校の担当者同士で役割分担を明確にする。

小学校側との調整をスムーズにするためのコツとして、定期的なミーティングを設定し、計画的な進捗確認と柔軟な対応が求められます。加えて、子どもの状況やプログラムの効果を保護者へも報告し、家庭との連携を図ることで、保護者からの信頼も得られるため、子どもを囲む全体のサポート体制がより強固になります。

前述の文部科学省が公表している「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について ~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」では、ICTの活用が教職員の負担軽減に繋がることが記載されています。オンラインで小学校とミーティングを行うことも、お互いの時間の効率化を図るうえで有効です。

実践事例と成功事例の紹介

「滋賀県彦根市 令和5年度 学びに向かう力推進事業 幼保小の架け橋プログラム事業 取組のまとめ」から彦根市立彦根幼稚園、彦根市立東保育園、私立聖ヨゼフこども園、 私立るんびにー保育園、彦根市立城東小学校の実践を紹介します。

成功している保育園の事例と導入の秘訣

彦根市教育委員会では、架け橋プログラムへの加配教員をつけ、週15時間5歳児クラスを回りながら、子ども達の園での活動の様子や、園での取組で小学校の授業のヒントになることや気付いたことを、1年生担任に伝え、小学校でも取り入れていく仕組みを作っています。

また、保育への連携通信「かけはしII」を作成し、保護者と関係機関に配付しました。小学校に入るまでの子どもたちがどのような学びをしているのか、園で実施している小学校でもできる工夫などについて連携通信として発信しています。

さらに、幼稚園の園内研究に参加し、各園が目指している保育の在り方について学んだことや、各校園の保育・授業の様子についても、大切にしたい「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」を踏まえて整理し、意識しながら小学校の指導につなげていけるよう整備されました。

(引用:令和6年3月 滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課 令和5年度 学びに向かう力推進事業 幼保小の架け橋プログラム事業 取組のまとめ)

実践例から学ぶ導入ポイントと工夫点

架け橋プログラム導入にあたり、いきなり新しい取り組みを始めるのではなく、これまで「幼保小連携」「保・幼と小における連携」や「スタートカリキュラム」で実施していた内容を、架け橋プログラムの視点に置き換えて整理するところからスタートするのがおすすめです。

新たに加配がつかない自治会もまだ多いため、月に1度、園の教職員が持ち回りで1時間ほど小学校へ授業の様子を見学に行き、学習の様子を園に持ち帰って共有するだけでも効果的でしょう。

連携通信の発行も、1つの園でなく、同じ小学校に進学する近隣の園や関係機関と連携をとり、担当を回しながら作成することも可能です。

単独で頑張りすぎるのではなく、いかに巻き込みながら連携を取っていくかがポイントになります。

地域を巻き込みながらそれぞれの立場で発信することで、地域性あふれる魅力的なプログラムとなることでしょう。

プログラムの実施にあたり、教育委員会等から加配がつくかは自治体によって異なるところでしょう。

しかし、連携通信の発行や持ち回りの見学等は、このプログラムの遂行の有無に限らず、園全体の保育の質を向上させるためにも効果的な取り組みです。積極的に導入していきたいですね!

まとめと今後の展望

幼保小の架け橋プログラム導入は、5歳児の就学前の不安の軽減だけでなく、保護者や地域からの信頼の獲得や、特色ある保育の実現など、園の経営としてもたくさんのメリットがあります。

新たな試みだけでなく、現在実践している保育内容を視点を変えて見直し、発信するだけでも、実践の効果があります。

積極的に関係者で研修や情報交換をしながら、園や地域の特色を生かしたプログラムを作り上げていきましょう。

保育園・幼稚園・こども園経営のご相談なら幼児教育・保育専門コンサルティング会社いちたすへ

保育園・こども園・幼稚園を経営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。

今後どのように運営していけばよいか、給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのかといった経営・財務に関するご相談から、保育士・職員に外部研修を行ってほしい等の人材育成に関するご相談まで、幅広くご支援しています。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。

そのような場合は、会計・税務ではなく、

- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。

- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。

- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。

などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。

たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと

で引き受けております。

「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。

詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

- 当社の担当者が園にお伺いする

- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく

- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。