保育士の配置基準について、すでに保育園を運営されている理事長先生、園長先生はあらためて確認する機会は少ないと思います。

しかし、過去に当社がご支援をした園では、知らず知らずのうちに配置基準違反の状態になりかけている園もありました。配置基準に違反すると、法令違反ということで行政からの厳しい改善命令が出ますし、収入面では委託費が大きく減算されることになります。

「なかなか保育士の採用が進まないけど、このままでは新しい園児を受け入れると配置基準違反になってしまう…」とわかっている場合は対策を立てることが出来ます。しかし、そもそも「保育士の人数が配置基準を満たしていない」ということがわかっていない場合、対策を立てることもありません。

補助金の不正受給でニュースになっている保育園を調べると、多くは配置基準に関するものです。本記事では、保育士の配置基準について、詳しく説明していきます。

保育士の配置基準は、国が定めている最低基準と受け止めて、配置基準で求められている保育士数に対して、何名雇っていくのか、という採用計画を立てることが重要です。

配置基準よりも多くの保育士を配置することは、園の手厚い保育を数字で表すことにもつながります。

【2025年5月2日追記】

こども家庭庁から2025年4月14付けで通知された『「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」の一部改正について』の内容について記載いたしました。

【2024年1月4日追記】

2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」案より2024年度の対応について記載しました。

【2023年12月19日追記】

75年ぶりの配置基準改善について、続報を記載いたしました。

【2023年10月26日追記】

保育士配置基準についてよくあるご質問を追記いたしました。

【2023年7月31日追記】

2023年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」に明記されている「75年ぶりの配置基準改善」について詳しく解説しています。

保育士 年齢別配置基準の基礎知識

保育士の配置基準とは、どのようなものでしょうか。

すでにご存じの方にはおさらいの部分も多くなりますが、基本的な事項から見ていきます。

保育士 配置基準とは

保育園の保育士配置基準とは、認可保育所を運営するにあたり、預かる園児の年齢・人数によって保育士を何人配置しなければならないかを決めている基準のことです。

まず、保育士の定義について見ていきます。保育士の根拠となる法律は、児童福祉法です。

この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

平成15年に児童福祉法の改正があり、保育士として配置基準に入ることが出来る要件が変わりました。

以前は、保育士(保母)資格証明書があれば、保育士として配置基準に入れました。しかし、現在は、働き始める前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。

次に、配置基準です。

配置基準では、子どもの人数に対して、保育士の配置が何名必要になるか、ということを決めています。

国(厚生労働省)が定めた配置基準について

保育園の職員については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)」で決められています。

(参考URL:e-Gov 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号))

保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

では具体的な配置基準はどのようになっているでしょうか。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」ではこのように決められています。

保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

法律文書だとわかりにくいので、表にまとめてみます。

| 年齢 | 園児数 | 保育士数 |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1、2歳児 | 6人につき | 1人 |

| 3歳児 | 15人につき | 1人 |

| 4、5歳児 | 25人につき | 1人 |

また、どれだけ園児数が少なくても、最低2人は保育士が必要になります。

75年ぶりの配置基準改善

加速する少子化トレンドを反転させるため、政府は子育て支援に対し「量の拡大から質の向上へ」という方向性を示しました。

そして、3歳児及び4・5歳児の職員配置基準について見直しが行われました。

| 年齢 | 従前 | 改善後 |

|---|---|---|

| 3歳児 | 20対1 | 15対1 |

| 4、5歳児 | 30対1 | 25対1 |

職員配置基準の見直しが行われましたが、経過措置となっており、令和7年(2025年)現在において期限は決まっておりません。

そして、2024年度(令和6年度)より新たな加算が創設されました。

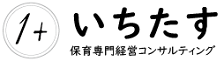

【公定価格上の加算措置】※告示を改正

- 新たに「4・5歳児配置改善加算」を措置する。

- 30:1の配置に要する経費と、25:1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算する。

【最低基準等の改正】※内閣府令等を改正

- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等を改正し、4・5歳児の職員配置基準を改善する。

- 人材確保に困難を抱える保育の現場に、混乱が生じないよう、当分の間は、従前の基準により運営することも妨げないとする経過措置を設ける。

(引用:こども未来戦略における主な施策等について)

また注意すべき点として、以下スライドのオレンジ色で囲った枠の中に要注目です。

新たに創設された「4・5歳児配置改善加算」については、「チーム保育推進加算」や「チーム保育加配加算」を取得している施設では適用されません。どちらか一方の加算しか取得できないため、注意が必要です。

なお、1歳児の配置基準改善は令和7年度(2025年度)以降に進めるとされています。

【2025年5月2日追記】「1歳児配置改善加算」の創設について

1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、令和7年度から新たに「1歳児配置改善加算」が創設されました。

こども家庭庁から2025年4月14付けで通知された『「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」の一部改正について』に記載された、1歳児配置改善加算の適用要件を下記に要約いたしました。

年齢別配置基準のうち、1歳児に係る保育士配置基準を1歳児5人につき1人により実施し、以下の要件を満たす施設に加算する。

- 処遇改善等加算の区分1・2・3をすべて取得していること。

- ICT機器を導入し、園児の登降園管理、保育計画・記録、保護者との連絡、キャッシュレス決済のいずれか1つ以上の機能を使用していること。

- 職員1人当たりの平均経験年数が10年以上であること。

加算される児童は、1・2歳児のうち年度の初日の前日における満年齢が1歳児の児童。

(参考:令和7年4月11日こども家庭庁 「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」、別表第2 認定こども園(保育認定) 単価表)

上記の要約からわかるとおり、1歳児配置改善加算は、人材確保や保育の質の向上の観点も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・事業所に適用されることが読み取れるかと思います。

なお、小規模C・家庭的保育・居宅訪問型保育の施設・事業所においては、配置基準が既に5人につき1人以上となり、1歳児配置改善加算の対象外となります。

令和7年度の公定価格についての解説は、下記記事で詳しく解説しておりますので、ぜひこちらもご参照ください。

2016年からの保育士 配置基準の規制緩和について

2022年現在では、地域によっては待機児童は解消されつつありますが、待機児童は大きな社会問題になっています。

待機児童問題の対策として、国は「待機児童解消加速化プラン」を策定し、保育の受け皿確保を行ってきました。

結果、企業主導型保育事業など新しい事業もでき、保育所の数は大幅に増えました。

しかし、保育所の数に比例して保育士の人数が増える、という訳にはいきません。そこで、保育士不足を解消するために、政府は配置基準の規制緩和を行いました。

配置基準の規制緩和は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)」に詳しく記されています。

参考URL:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)

「保育所の職員配置に係る特例」として、第94条から第97条に該当箇所があります。

ただ、上記省令を見てもわかりづらい部分がありますので、上記省令の改正部分を厚生労働省が説明している資料を基に、確認していきます。

参考URL:内閣府 第48回健康・医療ワーキング・グループ 資料2 厚生労働省 提出資料

それでは、具体的な内容について見ていきます。大きく4項目あります。

保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。

※1 都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者(子育て支援員研修を修了した者のほか、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者や、家庭的保育者など)に代替可能

保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて活用可能とする。

※2 幼稚園教諭は3歳以上児、小学校教諭は5歳児を中心に保育することが望ましい

※3 保育を行う上で必要な研修(子育て支援員研修など)の受講を求める

保育所等を8時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる保育士数(例えば15名)を上回って必要となる保育士数(例えば15名に追加する3名)について、子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。

※4 ①における要件に加え、保育士資格取得を促していく

※②③の特例適用に当たっては、全体で1/3を超えない(保育士を2/3以上配置する)ことが必要

→全体で1/3を超えない範囲では、保育士資格を有しない者を配置することが可能

上記の規制緩和は、保育士不足に対応するための特例という扱いですので、今後待機児童が解消し、保育士の確保が安定して行える状況になれば、廃止される可能性があります。

また、国の基準としては、上記特例を設けていますが、市町村によっては国の基準より厳しい基準を条例で設け、特例が使えない場合もあります。特例の利用を検討されている場合は、所在する市町村への事前相談が重要です。

配置基準が適正ではないとどうなるか?

ここまで、国が定めた配置基準、配置基準の特例を見てきました。

特例を設けて、配置基準の要件を緩和しているのは、一言で言うと「保育士不足」に尽きます。

保育士が足りないから、保育に支障がない(と国が考える)部分では子育て支援員を配置基準に含める、幼稚園教諭や小学校教諭を配置基準に含める、といった特例が出来ました。

しかし、それでも、配置基準を満たすことが出来ない場合は、どうなるのでしょうか。

大前提として、配置基準は省令で定められていますので、配置基準を満たせていない場合は「法令違反」という扱いになります。

配置基準の違反が発覚すれば、行政から改善勧告や改善命令などのような処分があり、配置基準違反の状態を抜け出し、早く適正に運営できるよう、指導が入ることになります。

それでも改善されない場合は、「改善勧告に従わなかった法人」として公開され、業務停止命令や認可の取り消し、ということもあり得ます。

上記の行政処分は、すぐに行われるものではなく長期的な話になりますが、短期的な影響としては、以下のものがあります。

- 園長が配置基準に入ることによる委託費の減算

- 新しい園児の受け入れ停止

ここまで「5歳児何名に対して保育士は何名必要」という配置基準を確認してきましたが、保育園にはそれ以外にも、配置が求められている職種があります。そのひとつが施設長(園長)です。

施設長は、園の全体を統括する立場ですので、現場に入ることになる配置基準からは外されています。

しかし、配置基準をどうしても満たせない場合は、施設長が配置基準に入らざるを得ないこともあります。その場合は、委託費の減算というペナルティがあります。

また、保育園の場合は、一般的には、毎月市町村に委託費の請求書を出すことになります。

その際に、保育士の配置基準も報告するところが多いので、配置基準を満たせないということが発覚した時点で、市町村から新しい園児の受け入れを止められることになります。

保育園の場合、配置基準を満たせていないことに伴う委託費の減算は「施設長を配置していない場合」だけですが、こども園は違います。

こども園の場合は園で園児募集を行うことも出来ますので、配置基準を満たせていないことに伴う施設型給付費の減算は

「主幹教諭等の専任化により子育て支援の取り組みを実施していない場合」

「年齢別配置基準を下回る場合」

「配置基準上求められる職員資格を有しない場合」があります。

保育施設の種類と必要保育士・保育教諭等の数について

保育園の年齢別配置基準を見てきましたが、保育園以外の配置基準はどのようになっているのでしょうか。

また、年齢別配置基準と公定価格上の基本部分の配置基準は異なりますので、ここで詳しく見ていきます。

認可保育施設

まずは、認可保育施設を施設類型ごとに年齢別配置基準、公定価格の基本部分を見ていきます。

認可保育所(保育園)

ここまでも保育園を中心に確認してきましたが、年齢別の配置基準は以下の通りです。

| 園児数 | 保育士数 | |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1、2歳児 | 6人につき | 1人 |

| 3歳児 | 20人につき | 1人 |

| 4、5歳児 | 30人につき | 1人 |

公定価格の基本部分については、上記保育士数に加えて、以下の人数が必要になります。

- 利用定員90人以下の施設については1人を加配

- 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設については1人を加配

- 上記の定数に加えて非常勤保育士を配置

「利用定員90人以下の施設」「保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設」の場合は、常勤保育士2人と非常勤保育士1人が、年齢別配置基準に加えて配置する必要があります。

公定価格(委託費)については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考記事:【プロが解説】保育園 委託費について経営者が知るべき3つのポイント

認定こども園

次に、認定こども園です。認定こども園は「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地域裁量型」と4累計ありますが、年齢別の配置基準は以下の通りです。

| 園児数 | 保育教諭等数 | |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1、2歳児 | 6人につき | 1人 |

| 3歳児 | 20人につき | 1人 |

| 4、5歳児 | 30人につき | 1人 |

お気付きの通り、年齢別の配置基準は保育園と同じになっています。

しかし、公定価格の基本部分で必要な有資格者数は異なっており、以下の通りとなっています。

(認定こども園の場合、保育士ではなく保育教諭等の配置が必要になりますが、本記事では割愛します)

こども園の公定価格の基本部分については、上記年齢別の保育教諭数に加えて、以下の人数が必要になります。

- 2・3号の利用定員90人以下の施設については1人を加配

- 主幹保育教諭等2人を専任化させるための代替要員を2人加配

- 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設については1人を加配

こども園には、保育園児と幼稚園児がいますので、保育園よりも基本部分の配置基準として求められる基準は高くなっています。

認定こども園については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考記事:【2022年最新版】こども園について経営者が知るべき3つのポイント

余談ですが、「保育園からこども園に移行すると、何が変わるの?」というご質問を頂くことが多くあります。

違いは様々ありますが、実務上、まず対応しないといけない部分は「必要となる有資格者の人数が増える」というところです。

小規模保育事業A型・B型

続いて、小規模保育事業を見ていきます。小規模保育事業は「A型・B型」と「C型」で基本部分の配置基準の要件が異なります。まずは「A型・B型」を見ていきます。

| 園児数 | 保育従事者数 | |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1,2歳児 | 6人につき | 1人 |

これまでと違い、必要な人数が保育従事者となっていますが、保育従事者のなかの保育士の割合でA型かB型かが決まります。

- 年齢別配置基準の保育従事者のうち、A型の場合は100%保育士

- 年齢別配置基準の保育従事者のうち、B型の場合は50%以上が保育士

小規模保育事業所にも年齢別配置基準に加えて、公定価格の基本部分で求められる保育従事者が決まっています。

- 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設については非常勤保育従事者1人を加配(A型は保育士)

- 上記の定数に加えて非常勤保育従事者を配置(A型は保育士)

小規模保育事業C型

小規模保育事業C型については、年齢別配置基準ではなく「子ども3人につき家庭的保育者1人」となっています。まとめて見ていきます。

- 家庭的保育者 子ども3人につき1人(それぞれの家庭的保育者に補助者を配置する場合は5人)

- 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設については非常勤保育従事者1人を加配

- 上記の定数に加えて非常勤保育従事者を配置

家庭的保育事業

小規模保育事業は0,1,2歳児しか預かることが出来ない保育園の小規模版ですが、より規模の小さい「家庭的保育事業」でも、小規模保育事C型と同様に年齢別の配置基準ではない基準が適用されます。

- 家庭的保育者 子ども3人につき1人(別途家庭的保育補助者を配置する場合は子ども5人まで)

事業所内保育事業

最後に事業所内保育事業です。事業所内保育事業は、特殊な位置付けで、利用定員によって適用される配置基準が異なります。

(事業所内保育事業は、企業主導型保育事業とは全く異なる施設類型です)

企業主導型保育事業については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考記事:【プロが解説】企業主導型 保育園について5分でわかりやすく解説

- 定員19人以下の小規模保育事業A型又はB型の基準が適用される事業所→小規模保育事業A型・B型と同様

- 定員20人以上の事業所→保育所と同様

認可保育施設の公定価格上の配置基準を、年齢別配置基準と公定価格の基本部分に分けて見てきました。

規模の大きい施設では、年齢別配置基準に加えて、最大4人の有資格者の加配が求められ、規模の小さい施設では、少ない人数でも運営できるようになっています。

(上記には記載していませんが、各施設類型で園長・施設長・管理者は必置です(家庭的保育事業を除く))

公定価格の基本部分の配置基準を見てきましたが、基本部分に加えて、有資格者を多く配置することで受け取ることが出来る加算部分もそれぞれの施設類型に応じて異なります。

認可外保育施設

ここまでは、認可保育施設の配置基準を見てきました。

それでは、認可外保育施設ではどのように決められているのか、詳しく見ていきます。

認可外保育所(無認可保育園)

まずは認可外保育所です。

認可外という文字からすると、行政の手が入っていないようにも感じますが、認可外保育所でも、行政への届け出は必要ですし、配置基準も決められています。行政の指導監査も入ることになります。

(参考URL:仙台市 認可外保育施設の開設をお考えの方へ)

それでは、年齢別配置基準です(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の指導基準等)。

| 園児数 | 保育に従事する者の数 | |

| 乳児(0歳児) | おおむね3人につき | 1人以上 |

| 1、2歳児 | おおむね6人につき | 1人以上 |

| 3歳児 | おおむね20人につき | 1人以上 |

| 4、5歳児 | おおむね30人につき | 1人以上 |

保育に従事する者の有資格者の数については以下の通りです。

- 有資格者の数が保育に従事する者の必要数の3分の1以上

- 有資格者とは、保育士又は看護師の資格を有する者

- 常時、保育に従事する者を複数配置

認可外保育施設も、年齢別配置基準を見るとほぼ同じですが、保育園の配置基準で求められる加配の保育士が必要ではなかったり、全員が有資格者ではなくて良いなど、保育園に比べて、緩やかな基準となっています。

感覚的にも、認可保育所よりも認可外保育施設の方が先生の人数が少ないケースが多いです。

認可外保育所について、下記の記事で詳しく解説しています。

参考記事:認可外保育所について

企業主導型保育事業

待機児童解消のために進められた施設類型として、企業主導型保育事業があります。

運営費として認可施設並みの金額設定がなされていますが、法律上は認可外保育施設になります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

参考記事:企業主導型について

認可外保育施設という位置付けではありますが、内閣府からの間接補助を受けています。

保育士割合を認可基準に近づけるほど、運営費が手厚くなるという特徴があります。

| 園児数 | 保育に従事する者の数 | |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1、2歳児 | 6人につき | 1人 |

| 3歳児 | 20人につき | 1人 |

| 4、5歳児 | 30人につき | 1人 |

上記の年齢別配置基準に加えて1名を加えた保育従事者が必要になります。

上記の保育従事者のうち、保育士割合によって補助単価が変わります。

- 保育士(看護師1名までは保育士扱い)

- 保育補助者(子育て支援員)

- 保育士の数が保育に従事する者の必要数の2分の1以上

- 補助単価は保育士割合が50%・75%・100%で異なる

必要配置基準を超えて「保育保持者を雇う」「連携推進員を雇う」等を行うと、加算として運営費が増えることになります。結果、通常の認可外保育施設より手厚い保育を行うことが可能になります。

企業主導型保育事業については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考記事:【プロが解説】企業主導型 保育園について5分でわかりやすく解説

保育士 配置基準の計算方法

それでは、具体的に保育士の配置基準を確認していきます。

それぞれの認可施設によって、基準が異なることを見てきましたが、ここでは保育園を例に確認していきます。

園が所在する地域の配置基準を確認する

具体的な配置基準の計算をする前に注意点があります。

これまで見てきた配置基準は、国が定めている配置基準です。最低基準という扱いですので、市区町村でより厳しい配置基準にするという条例があれば、そちらに合わせる必要があります。

国より厳しい配置基準を設けている市区町村として、横浜市が有名です。

(参考URL:横浜市民間保育所設置認可・確認等要綱)

| 園児数 | 保育に従事する者の数 | |

| 乳児(0歳児) | 3人につき | 1人 |

| 1歳児 | 4人につき | 1人 |

| 2歳児 | 5人につき | 1人 |

| 3歳児 | 15人につき | 1人 |

| 4、5歳児 | 24人につき | 1人 |

ただし、上記基準を満たさなければ横浜市で保育園を運営できないかというと、そいういうことではなく「横浜市で保育を実施する上で望ましい保育士の配置基準」として示されています。

(認可基準としては、国と同じ基準を採用しています)

国より厳しい配置基準を事業者に要求している市区町村は、それに見合う独自の補助金を設けています。

厳しい配置基準というところだけを見ると、事業者が大変なだけのようにも感じますが、それに見合う補助金が準備されているケースがほとんどですので、うまく制度を利用して質の高い保育につなげたいですね。

園の利用定員を確認する

次に、園の利用定員を確認します。

実際に配置基準を満たしているかどうかを確認する際は、園を利用している実園児数で確認することになりますが、配置基準を満たしていなければ、そもそも園児の新規受け入れが出来なくなります。

安定して運営していくためにも、利用定員の配置基準を満たすことは、最低限必要になってきます。

それでは、利用定員80人の保育園ではどのようになるのか、シミュレーションをしていきます。

| 利用定員 | |

| 乳児(0歳児) | 9人 |

| 1歳児 | 12人 |

| 2歳児 | 14人 |

| 3歳児 | 15人 |

| 4歳児 | 15人 |

| 5歳児 | 15人 |

| 合計 | 80人 |

年齢別の配置基準を確認する

利用定員が決まれば、まずは年齢別配置基準で求められる保育士の人数が明確になります。

配置基準を計算する際は、割り算を行うことになりますので、小数点単位の数字になることが多いです。

その際に「小数点の扱いをどのようにするのか」については、明確に定められています。

- それぞれの年齢ごとの保育士の人数を計算する際の小数点:小数点第2位を切り捨て

- 各年齢の保育士数の合計を計算する際の小数点:四捨五入

それでは、計算していきます。

| 利用定員 | 保育士数 | |

| 乳児(0歳児) | 8人 | 2.6人(8÷3) |

| 1歳児 | 12人 | 2人(12÷6) |

| 2歳児 | 15人 | 2.5人(15÷6) |

| 3歳児 | 15人 | 0.7人(15÷20) |

| 4歳児 | 15人 | 0.5人(15÷30) |

| 5歳児 | 15人 | 0.5人(15÷30) |

| 合計 | 80人 | 9人(8.8人を小数点四捨五入) |

上記の利用定員の場合、年齢別配置基準で必要な保育士数は9人ということがわかりました。

市町村によっては「年齢別に人数を配置する必要がある」と定めているところもあります。

上記の例ですと、乳児8人に対して保育士数は2.6人ですが…

「現実には2.6人の保育士なんて存在しない。3人配置しなさい」

という指導を行っている市町村もあります。

国の基準は最低基準として押さえつつ、園が所在する市町村ではどのような考えで監査等を行っているかを見極めることも大事になってきます。

公定価格の基本部分で求められる配置基準を確認する

年齢別配置基準の算定が終われば、次に各施設で年齢別配置基準に加えて、求められる有資格者の人数を計算していきます。

保育園では以下の通りでした。

- 利用定員90人以下の施設については1人を加配

- 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる施設については1人を加配

- 上記の定数に加えて非常勤保育士を配置

利用定員が80人の施設なので、1人を加配。

通常は保育標準時間認定の園児を受け入れるので、1人を加配。

非常勤保育士を1人配置。

ということになりますので、上記の園児構成の保育園では12人の保育士(うち、1名は非常勤保育士)が必要になるということがわかります(園長除く)。

本記事では、基本分として必要な配置基準を確認していますが、例えば保育園の場合

・3歳児配置改善加算

・チーム保育推進加算

・主任保育士専任加算

などといった、必要保育士数に加えて、追加で保育士を配置することで受けることが出来る加算もあります。

基本分での必要保育士数は、園を運営していくうえでの最低基準と認識して良いものです。

保育園経営者が考えるべき最適な保育士の人員配置について

保育園での必要保育士数を、具体的な数字を交えて確認してきました。

それでは、最適な保育士の人員配置とは、どのようなものでしょうか。

各園での保育理念とも密接に関わり、絶対的な答えはあり得ない部分ですが、ひとつの参考として記載します。

最適な保育士数は「配置基準+加算をすべて取得+1~2人の正規職員」

保育士の人数が多ければ多いほど、保育に携わる先生の人数が増え、手厚い保育を実現できます。

とはいえ、保育園の場合は、委託費の上限も決まっているため、保育士の人数を増やせば増やすほど、園運営にとって良いかというと、それは別の問題になってきます。

保育士の人数が多すぎることで、資金繰りを圧迫し、安定した園運営が出来なくなれば本末転倒です。もちろん、保育士の人数が多くなれば手厚い保育が実現できますが、園児のおもちゃ・遊具・職員に対する研修など、どこに投資をするかというバランスが大事になってきます。

そこで、まず大事になってくるのが「加算分の取得」です。

公定価格の基本分の配置基準を満たした上で、追加で保育士を加配すると委託費が加算されます。

その範囲内であれば、保育士の人数が増えても園運営が苦しくなることはありません(むしろ収入が増える)ので、まずは加算分をすべて取得できる人数確保を目指します。

また保育園は11時間開所ですので、非常勤の保育士の方も必要になります。

常勤の保育士をベースに、人数が足りない時間帯を非常勤の保育士でカバーすることになりますが、非常勤の保育士とは別に常勤の保育士が1人から2人いると、より安定して運営していくことが出来ます。

園の規模や保育理念によっても、最適な保育士数は変わってきますので、一例としてお考え下さい。

保育士の人員配置を最適にする事で園のブランディングも出来る

加算部分で必要な保育士数に加えて保育士を雇うようにすると、その部分は委託費では賄われない部分になりますので、園の持ち出し部分となります。

(委託費のなかでの人件費率という目安もありますので、一概には言えませんが…)

それでは、あえて園の持ち出しになったとしても、委託費として求められている人数より、多くの保育士を雇うことでどのような効果があるのか。

以下に箇条書きでまとめます。

- 手厚い保育が実現できる。

- 人材教育に投資できる(1人いなくても回る人数であれば、外部の研修にも参加してもらいやすくなる)。

- シフトを余裕をもって回すことが出来るので、有給休暇の取得促進が可能。

- 園で働かれている方も安心して子育てが出来る(保育士の急な休みもカバーできる)。

- 働きやすい環境を整えられるため、求人にも有利。

配置基準ギリギリで運営していると、そのしわ寄せは現場の先生方に行ってしまいます。先生方の余裕がなくなると、それは子どもたちにも伝わってしまいます。不適切保育にもつながりかねません。

ギリギリの人数で運営している園は、定着率が悪く、常に保育士不足に悩んでいるという悪循環に陥る可能性があります。

保育士配置基準についてよくあるご質問

ここでは、保育士の配置基準について、よくあるご質問に回答します。

- Q基準を満たせなかった場合、どのような罰則やリスクがありますか?

- A

配置基準は法令で定められている基準です。配置基準の違反が発覚すれば、行政から改善勧告や改善命令などのような処分を受けることになります。

改善されない場合は「改善勧告に従わなかった法人」として公開され、業務停止命令や認可の取り消し、ということもあり得ます。

実務上では、行政から要注意先の保育園とみなされますので、運営が行いにくくなることが考えられます。また保育士は横のつながりが強い職種でもありますので、配置基準違反という事実はさらに採用を難しくしていきます。

- Q監査で配置基準違反を指摘されないために、日頃からどのような点に注意して管理すべきですか?

- A

以下のことに気を付けて、日々の管理を徹底することが重要です。

- 日誌の正確な記録: 園児の登園・降園時間、保育士の出退勤時間を正確に記録し、常に配置基準を満たしているか確認。

- シフト表の作成と管理::監査では、シフト表と実際の出勤簿を照らし合わせて確認されるため、基準に満たない時間帯がないか、事前にしっかりと把握。

- 職員の資格情報の管理::職員全員の保育士証のコピーや、研修修了証などを適切に管理し、いつでも提示できるよう準備。

- Q配置基準を上回る職員を配置するメリットは何ですか?また、それによってどのような加算を取得できますか?

- A

配置基準を上回る職員を配置することは、経営上のリスクヘッジと収入増加につながります。主なメリットと取得可能な加算は以下の通りです。

- 保育の質の向上: 手厚い保育士配置により、一人一人の子どもに目が届きやすくなり、より丁寧な保育が可能になる。

- 職員の負担軽減と定着率向上: 職員一人あたりの業務負担が減り、心身ともに余裕が生まれるため、離職率の低下が期待できる。

- 加算の取得:基準を超えて保育士を配置することで取得できるチーム保育推進加算等の主翼により収入増が見込まれる。

- Q保育士配置基準を見直ししたいのですが、どうすれば良いか分かりません…

- A

保育士の配置基準違反は、法令違反になりますので、絶対に行ってはなりません。しかし、ぎりぎりで運営されている園では、園長先生も現場で働かれていて、新しいことを行う余裕がないことも多いかと思います。

保育士の人数確保という採用に関わる部分ですので、これだけを行っておけば安心というものはありませんが、まずは委託費の加算部分までしっかりと取得できているか(人数を確保できているか)の確認が重要になります。

- Q人件費を抑えながら、基準を満たすための効率的なシフト作成や人員配置の工夫を教えてください。

- A

効率的なシフト作成の鍵は、柔軟に働ける非常勤職員の活用です。

園児が多い登園時間や午前中に保育士を集中して配置し、他の時間帯は最小限の人数に抑えます。また、特定のクラスを持たず、必要な時に各クラスをサポートするフリー保育士を配置するのも効果的です。

シフト作成や有給管理にはICTツールの導入をおすすめします。これにより、複雑な勤務管理を自動化し、管理者の負担を減らすことができます。

- Q時短で働いてる正規職員の先生は1人にカウントしてよいのか?非常勤のように計算が必要ですか?

- A

常勤保育士は以下のとおり定義づけされています。

- 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達している者

- 上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務するもの

(出典:こども家庭庁保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知))

そのため上記に当てはまる短時間勤務の保育士の方は最低基準上の保育士であれば常勤としてカウントすることができます。

公定価格での取り扱いについては、短時間勤務の方は常勤換算を行う必要がありますのでご注意ください。

- Qパートではたらく保育士は保育士 配置基準上どう計算すれば良いですか?

- A

正規職員としてではなく、パートとして非常勤で働く保育士も配置基準に入ることが可能です。

計算式も定められています。

常勤以外の職員配置について常勤以外の職員を配置する場合については、下記の算式によって得た数値により充足状況を確認すること。なお、学級担任は原則常勤専任であることに留意すること。

【算式】

常勤以外の職員の1か月の勤務時間数の合計

÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数

= 常勤換算値たとえば、常勤職員の勤務時間が月160時間の場合で、月に80時間働く保育士の先生がいた場合、80÷160で常勤換算値は0.5としてカウントされることになります。

- Q75年ぶりの保育士配置基準の改定はどのような背景があって改訂になったのでしょうか?75年もなぜ改定されていなかったか。保育の質の向上以外にあるのであれば知りたい。

- A

政府はこれまで、待機児童が課題となっていたことから保育の量を確保することに注力していました。しかし2023年に保育施設の整備が充足してきたことと少子化が加速していることで、保育の量から保育の質を高めることに方向転換しました。 このような背景により、保育士配置基準が改定されることとなりました。(改定とはいえ、加算で対応されるようです)

改定されていない理由については、以下のように考えることができます。

保育士配置基準が75年も改定されなった理由- 保育人材不足のため

配置基準を改定すると保育士不足が原因で運営できなくなる園が続出する可能性が高く、現場に混乱を招いてしまいます。 - 財源の問題

配置基準を厳しくするということは、その分人件費が上がることになるため、公定価格も上げる必要があります。公定価格は公費で賄われているため、増額分の財源が確保できないことが要因だと考えられます。

- 保育人材不足のため

- Q看護師が保育士扱いになるのはなぜですか?

- A

乳幼児は体調が急変しやすく、適切な対応が求められます。保育園の安心・安全の質向上のために、医療の知見を持った看護師の配置が促進されています。 そのため、乳児4人以上を入所させる保育所の保育士算定対象に保健師及び看護師、准看護師を1人に限って保育士とみなすことができます。

- Q3歳児配置改善加算・チーム保育推進加算・主任保育士専任加算は、どのような加算でしょうか?

- A

- 3歳児配置改善加算

配置基準が3歳児20人に対し保育士1人のところ、3歳児15人に対し、保育士1人を配置している施設に加算されます。 - チーム保育推進加算

以下の要件を満たしている保育園に対し、加算されます。- 配置基準を超えて保育士を配置していること

- キャリアを積んだチームリーダーを位置付し、主に3歳以上児について複数保育士による保育体制を構築していること

- 職員の平均経験年数が12年以上あること(処遇改善等加算Ⅰにおける職員1人あたりの平均経験年数)

また当加算は、保育士の増員や職員の賃金改善に充てる必要があります。

- 主任保育士専任加算

配置基準を超えて、主任保育士が主任業務に専任するための代替保育士を配置している施設に適用されます。また、以下の事業を2つ以上行っている必要があります。- 延長保育事業

- 一時預かり事業(一般型

- 病児保育事業

- 3人以上の乳児が利用

- 障害児保育

- 3歳児配置改善加算

- Q保育士不足のなか、配置基準に追加して加配したい。保育士確保のためにどのようなことを行っていけばいいですか?

- A

保育士不足、保育士採用についてお困りの園は多いかと思います。 弊社では、保育士確保のためにブランディングを行うことをおすすめしております。 当社では保育士の採用・定着の方策としてインナーブランディング(職員に対するブランディング)を行っています。 まずは、職員に対するブランディングを行い、法人の保育理念や社風、また職場の雰囲気の言語化を行うことで、外部の方に伝わりやすくなります。

詳しくは、こちらをご覧くださいませ。

- Q保育教諭等とは何ですか?保育士との違いは?

- A

保育教諭とは、保育士資格と幼稚園教諭免許状の2つの資格を持つ認定こども園で勤務する職員のことです。 幼保連携型認定こども園は、「教育・保育を一体的に行う施設」のため、保育士資格と幼稚園教諭免許状を持つ保育教諭の配置が必要です。(経過措置として2029年度末(令和11年度末、主幹保育教諭は2026年度末(令和8年度末))までは「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば「保育教諭」となることができます。)

保育士配置基準でお困りの方はいちたすへご相談を

保育士配置基準を検討するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。

配置基準を満たせているのか、加算分はすべて取得できているのかといった具体的なご相談から、今後の園運営を考えて、保育士の配置をどのようにしていくのかという園運営の検討まで、幅広くご支援しています。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、園のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。

そのような場合は、会計・税務ではなく、

- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。

- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。

- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。

などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。

たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと

で引き受けております。

「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。

詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

- 当社の担当者が園にお伺いする

- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく

- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。