本記事では、2025年の春闘における賃上げや人事院による国家公務員の給与引き上げの最終提言の要点をわかりやすくまとめるとともに、それが令和7年度の人事院勧告にどのような影響を与えるのかについて、専門家の視点から解説いたします。

また、なぜ民間企業の動向や人事院の提言・勧告が、幼保業界に影響するのかについても順序立てて解説しておりますので、ぜひ最後までお読みくださいませ。

本記事が、今後の保育園の経営戦略を検討する上での一助となれば幸いです。

関西の税理士法人にて公益法人に対して決算・申告書作成、財務コンサルティングを担当。 2017年、同税理士法人の仙台支店に転勤。 2019年7月に税理士法人を退職後、株式会社いちたすに参画。

得意分野:幼稚園・保育園・認定こども園の経営・財務コンサルティング。 少子化がますます進む東北で、今後数十年、安定して運営していける園づくりの支援を行う。 新規園の設立や代表者の代替わりなどの際は、法人に入り込んで、伴走型の支援を行うこともある。

宮城県中小企業診断協会所属

春闘2025における賃上げの動向と保育園業界への示唆

2025年の春闘では、多くの企業で賃上げが実現しています。

NHKのビジネスニュースによれば、中小企業と大手企業の間で賃上げ率に差が見られるものの、全体として賃上げの流れは加速しています。

この賃上げの波は、幼保業界にも影響を与えています。

なぜなら、民間企業の給与水準をもとに国家公務員の給与が毎年の人事院勧告により改定されており、その人事院勧告によって、施設型給付費や自治体からの委託費で運営している幼稚園・こども園・保育園の人件費が決められるためです。

例として、民間企業の給与水準が上がってから、幼保施設の人件費に影響を与えるまでの流れを下記にまとめました。

- 民間企業の給与水準が上がる

- 民間企業の給与水準に合わせて国家公務員の給与が上がる

- 国家公務員の給与水準をもとに公定価格(施設型給付費)の算定元になる人件費が上がる

- 施設型給付を受ける幼保施設で働く職員の給与が上がる

また、上記のような流れがあるため、園で働く保育士が「自園の給与が上がるのではないか」という期待を抱くことも考えられます。

保育士人材確保や定着といった面でも、2025年の春闘の動向は、保育園の経営者としても無視できない要素かもしれません。

- 賃上げを予定する企業が85%を超え、昨年とほぼ同じ率となっている

- 企業規模別に見ると、大企業が92.8%、中小企業では84.6%が賃上げを予定と差があり、

企業規模による賃上げの格差是正が課題 - 賃上げの幅を重視する従業員の年代は、大企業では若手重視、中小企業では中堅重視で賃上げを行っている

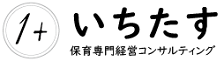

人事院による国家公務員の人材確保に向けた最終提言

一方で、保育園の運営においては、人事院の動向も重要なポイントとなります。

読売新聞オンラインの記事にあるように、人事院は2025年3月24日、国家公務員の人材確保のため、官民給与の比較対象となる企業規模の引き上げを行うなどの提言を行っています。

人事行政諮問会議での最終提言では、下記の画像のような内容が盛り込まれていました。

人事行政諮問会議での最終提言で特に気になった点は、「官民給与の比較対象となる企業規模の引き上げ」です。具体的には下記のような提言がなされています。

なお本提言は令和6年度末に公開された提言のため、下記の引用にある「来年度目途」は「令和7年度を目途」を指すものと考えられます。

官民給与比較手法の見直し【全職員を対象/来年度目途】

人事行政諮問会議 最終提言 2025年 3月

公務全体の人材確保のためには、国家公務員全体の給与水準の在り方、特に現行の官民給与比較手法も見直す必要がある。昨年の公務員人事管理に関する報告でも言及があるように、官民給与の比較対象を見直すべきである。具体的には、現在50人以上とされている官民給与の比較対象となる企業規模について、少なくとも従前の100人以上に戻すべきである。

企業規模が大きくなると、給与水準が高くなる傾向があります。この傾向と上記の提言から、「国家公務員全体の給与水準を上げていく」ということが読み取れます。

国家公務員の給与水準に引き上がると、保育士の給与にも影響があります。

なぜなら、施設型給付費や自治体からの委託費で運営している幼保施設の人件費は、国家公務員の給与を参考に決められているためです。このことから、国家公務員の給与が上がると、保育士の給与も上がる可能性が高くなります。

特に、保育士の給与改善は長年の課題であり、人事院勧告による国家公務員の給与引き上げは、保育士の給与水準の更なる向上を求める声の高まりにつながるかもしれません。

人事院の最終提言にある「官民給与の比較対象となる企業規模を50人規模から100人以上の規模に変更」というのは、かなりのインパクトになると思います。

日経トップリーダー2025年3月号の特集記事によると、300人以下の企業の求人倍率は6.5倍ほどで「超売り手市場」なのですが、1000~4999人の企業は1.14倍、5000人以上の企業は0.34倍ほどと「買い手市場」になっているようです。

この現象は、大企業の方が給与が高いことが要因とは一概に言えないと思いますが、中小企業と比べて大企業への入社しにくさに差が開いていくと同時に、給与にもどんどん差がついていきそうだと感じています。

令和7年度人事院勧告が保育園業界に与える可能性のある影響

2025年の春闘での賃上げと人事院による国家公務員の給与引き上げの提言の2つの動きから、令和7年度の人事院勧告にどのような影響を与えると考えられるでしょうか。

結論から申し上げると、春闘で民間企業の給与が上がったとしても、その上昇と同じ水準で幼保業界における人事院勧告分の引き上げに直結するとは限りません。

令和7年度の人事院勧告で公定価格の算定元となる保育士の人件費にどれほど反映されるかは、その時々の政治や経済の状況に左右されます。

なお、令和6年度の人事院勧告分については、下記の記事で詳しく解説しております。

民間企業の給与水準が上昇上がっている、国家公務員の給与水準の比較対象の企業規模を大きくすることなどを踏まえると、R7年度人事院勧告により公定価格(施設型給付費)の人件費が増額改定される可能性は非常に高いと言えそうですね…

とはいうものの、実際に人件費が「どのくらい増額改定されるか」については、詳細な予測は現段階では立てづらいところがあるかと存じます。

保育園経営者が抱える可能性のある懸念と対策

「人事院勧告によって保育士の給与を上げる場合、その費用をどのように捻出すればよいのか」という懸念を持たれたことはございますでしょうか。

実際に弊社で「人事院勧告分を支払ったら赤字になってしまうため、支払うことが難しい」といったご相談をいただいたことがございます。

人事院勧告分の金額は、自治体から支給される給付費(委託費)の中に含まれているため、人事院勧告分の金額を正しく把握し、計画的に職員へ支給していくことが重要となります。

そもそもの前提として、なぜ人事院勧告分が保育士の人件費に影響があるのかについては、下記の記事で詳しく解説しております。

より深刻なのは、人事院勧告分を職員に支払わないことによって何とか経営を維持しているという場合です。

「人事院勧告分を支払ったら赤字」なのではなく、もともと赤字で今すぐ対策を立てないといけない経営状態に気づいていない、というケースもありえます。

「人事院勧告分をしっかり払えているか、専門家の視点で確認してほしい」などのご相談があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

「保育所等における継続的な経営方法の見える化」による情報活用も視野に

令和7年度からは、こども家庭庁が主導する「保育所等における継続的な経営方法の見える化」が開始されます。(こども家庭庁「保育所等における継続的な経営情報の見える化について」)

この制度は、保育園の経営情報を透明化し、経営改善を促進することを目的としています。

開始当初は、賃金に関する情報がすぐに可視化されるわけではないかもしれませんが、中長期的には、各保育園の賃金水準が比較できるようになり、自園の賃金水準を決めていく一助となるかもしれません。

保育所等における継続的な経営方法の見える化については、下記の記事で詳しく解説しております。

まとめ

ここまで、2025年の春闘における賃上げや人事院による最終提言を受け、令和7年度人事院勧告にどのような影響があるのかについて要点に絞って紹介しましたが、いかがでしょうか。

また、なぜ民間企業の動向や人事院の提言・勧告が、幼保業界に影響するのかについても詳しく解説いたしました。

本記事が、今後の幼保業界の動向把握や貴園での保育士人材の確保や定着を図っていくきっかけになっていれば幸いです。

ご相談をお受けてしていると、幼保業界における人事院勧告分をどのように対応しているかは、地域によってかなりのばらつきがあると感じています。

正しい情報を得る手段がないことで被る損失は、計り知れないものがあります。

保育園経営者の皆様が健全な経営を行っていただくための情報源となれるよう、今後も情報発信に力を入れてまいります。