保育園・幼稚園・認定こども園の運営は、急激に進む少子化や地方の過疎化、保育士の人材不足などを受けて、今後ますます難しくなっていくことが予想されます。

何も手を打たないと、

- 毎年のように園児が減っていき、空き教室が増えていく…

- 職員が退職するのに、求人を掛けてもひとりも応募が来ない…

という状況が続き、このままではまずいと慌てて対応しようとしても後の祭り…、ということにもなりかねません。

ただ、「何もしないでこのまま運営しておけば大丈夫」と思われている方は、いらっしゃらないと思います。

園児減少や収支の悪化で当社(株式会社 いちたす)にお問い合わせを頂く際も

「何か手を打たないといけないということはわかっているが、何から手をつければよいかわからない」

といったお話はとても多いです。

何もないところからでは、何を行っていけば良いのかも難しいものです。

そこで本記事では、「経営学」という学問・考え方を活用して、保育業界の経営課題を解決し、未来を創造する知識とスキルを、理事長先生や園長先生をはじめとした、経営層の方にお届けしていきます。

経営学、というと取っ付きづらいもののように感じられると思いますが…、中小企業診断士であり、社会福祉法人経営実務マイスターの資格を持つ保育業界に特化した専門コンサルタントの視点からわかりやすく解説していきます。

「経営学」についてお伝えしたいことが多く、ボリュームが大きくなってしまったので、まず初めに経営学を学ぶメリットをまとめます。

- 経営戦略の策定: 変化の激しい保育業界を生き抜くための戦略を立て、競争優位性を確立

- 財務管理の強化: 収益性の高い運営を実現し、安定した経営基盤を築く

- 人材育成の推進: 意欲と能力の高い人材を育成し、組織力を強化

- 質の高い保育サービスの提供: 子どもたちの成長を最大限にサポート

- 社会貢献の拡大: 地域社会との連携を深め、社会課題の解決に貢献

経営学の内容は、ビジネスの現場で競争に勝つために、先人が苦悩し、立ち向かってきた軌跡だと思っています。机上の空論ではなく、実際に今も利用されているものを中心にご紹介していきます。

経営学の世界では、日々新しい理論が作られていますが、保育事業を行う上では、以前から使われている基本的なものがとても効果的だと思っていますので、伝統的な考え方を中心にご紹介しています。

保育業界における経営学の重要性

これまでは、保育園を運営していくうえで「経営学が必要だ」という話は、ほとんど出て来なかったかと思います。ですので、「経営学を学ぶことで、未来が切り開ける」という本記事のテーマを聞かれても、経営学が保育事業の運営に本当に役立つのか、疑問に思われるかと思います。

ここでは、なぜ幼保業界でも経営学を学ぶことが重要になってきているのか、その背景をまとめていきます。

保育園経営者に経営学が求められる背景

保育園の経営者が経営学を学ぶ必要が出てきた背景は、とてもシンプルです。

「保育園を経営していくことが格段に難しくなってきた」

この一言に尽きると思います。

私(大窪 浩太)が保育園や幼稚園のご支援を行うことになったのは、いまから十数年ほど前ですが、その頃は以下のような状況でした。

- 幼稚園の入園には、入園願書の提出日の早朝から園の前で並んでいないと、入園できない。

(保護者が徹夜で並んでいたという話も、良くお聞きしました) - 1名の新卒の求人に対して、複数名が応募をしてくるので、面接に加えてピアノ等の実技試験も行い選抜していた。

- 教職員が園を退職するのは3月末で、それ以外の時期に退職をするのは、よほどのことがあったときだけ

コロナ禍前までは、似たような状況だった園も多いかと思いますが、現在では、ほとんど聞かれなくなりました。

このように幼稚園や保育園を経営していくことが難しくなったことが、保育園経営者が経営学を学んでいく必要が出来た大きな要因です。

これは株式会社を中心とした営利企業の保育園だけが苦しいというわけではなく、

- 学校法人の幼稚園

- 社会福祉法人の認定こども園

- NPO法人の認可保育所

- 一般社団法人の小規模保育事業・企業主導型保育事業

といった、法人格や施設類型に限らず、園を取り巻く外部環境の変化によって、対応が必要になっているという背景があります。

当社の本社がある仙台市では、1号認定の園児の空き状況が園ごとに公開されており、定期的に見るようにしているのですが…。以前はそう簡単には入園できないと言われていた幼稚園も、入園可能園児数は、すべての年齢で「空きあり」となっており、見るたびに時代が変わったんだという思いになります。

もちろん、以前から園の経営は簡単ではなかったと思いますが、経営課題の質や量が、大きく変わったと感じています。

経営学を学ぶメリット

それでは、園の経営が難しくなった現在の状況で、経営学を学ぶメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

これから経営学について詳しく見ていきますが、経営学を一言でまとめると

「過去の経営者が苦しんだ経営課題への解決のヒント」

だと私は思っています。

経営学は、机の上で考えられたものではなく、実際の企業経営のなかで、よりよく法人を経営していくための方法を考えるなかで生み出されたものです。

保育業界にそのまま当てはめるのは難しいと感じされるかもしれませんが、経営学の考え方は使えるものが多いと感じて頂けるはずです。

そもそも経営学とは?

ここまで、「経営学」と書いてきましたが、それでは経営学とはどのようなものなのでしょうか。

本記事では、学問的な考え方については触れずに行きますが、科学や物理学といったものが自然科学と呼ばれるのに対して、経営学や経済学は社会科学と呼ばれます。

社会科学には人間が関わってくるので、いつでもどこでも、誰が行っても同じ答え、というものでもありませんが、よりよい社会を築こうとしてきた先人たちの積み重ねは、必ず役に立ちます。

経営学の定義と基本原則

経営学は社会科学なので「経営学とはこういうものだ」という定義は、経営学者によって様々な解釈がなされています。どれが絶対的に正しいという性質のものではありませんが、本記事では

経営学とは「法人の運営学」である。

と定義して進めていきます。「法人をよりよくしていくための理論はすべて経営学である」とすると広くなりすぎるかもしれませんが、私はそう思っています。

保育事業を行う上で、適切に事業を行い、コンプライアンスを遵守し、そのうえで安定して運営するために、使えるものは何でも使う。そう考えた際に、理論立てて使いやすくまとめられているものが「経営学」と考えると、活用しやすくなると思います。

とはいえ、このままだと広くなりすぎるので、経営学の基本原則として

- 戦略を立てる

- 組織をつくる

- 人を動かす

の3つを基本原則として、進めていきます。

少し硬い言葉ではありますが、保育園を運営するうえでも上記の3つは欠かせない考え方です。

本記事を書くうえで、いろいろな書籍を読みなおしました。

中小企業診断士の勉強をしていた際にも、診断士の試験科目に「企業経営理論」というものがあり、理論も学んできましたが…。

一番大きな影響を受けていたのは、大学のゼミで指導をしていただいた教授の書籍、【経営学への招待 坂下昭宣著 】でした。

いま読んでも面白かったので、ご興味がある方は是非お手に取ってみてください。

参考URL:https://www.hakutou.co.jp/book/b112756.html

保育業界での経営学の適用例

それでは具体的に、経営学の知識を「どのようにして保育業界に活かしていくことが出来るのか」についてみていきます。

「収入減少」という課題に対応していこうとすると、まずは園児を集めることが必要になります。

競争という言葉は保育業界にはそぐわないと思われる方もいらっしゃるかと思います。ただ、何もしないと園児が集まらない状況で、それでも何とかして園児を集めようとする行為は、他の園に自分の子どもを通わせようとしている保護者に対して、「その園ではなく私たちの園に来てください」と伝えていく行為だと考えることも出来ます。

好むと好まざるとに関わらず、これは経営学の視点から言うと、まさに競争(園児の獲得競争)で、経営学では競争戦略を考えるときに大きく3つの戦略があるという考え方があります。

- コストリーダーシップ戦略

- 差別化戦略

- 集中戦略

「園児募集に力を入れる」

「園の魅力を保護者に伝える」

ということもとても大事なのですが、伝え方に入る前に、その前提となる「競争戦略をどのようにしていくのか」がより重要になります。

詳しくはこの後に見ていきますが、

保護者への伝え方は「差別化戦略」に基づいて行っているのに、実際の運営は「コストリーダーシップ戦略」を採っている、ということでは、ちぐはぐになってしまい、その違和感は保護者にも伝わってしまいます。

このような形で、園の運営を構成するひとつひとつの要素に、経営学の知見を活かすことが出来ます。

競争戦略の3つの考え方はマイケル・ポーターという、競争戦略を学ぼうとすると最初に出てくる経営学者が提唱したものです。

この枠組みは、ずっと使われ続けている考え方なので、自分たちの園はどのような方向で進めていくかを考えるときに、整理しやすい考え方です。

「幼児教育に携わる者が競争を考えるなんて…」と思われる方がいらっしゃるのももちろんよくわかりますが、競争という考え方を受け入れないと、園がどんどん衰退していくリスクが高まっています。

保育業界で役立つ経営学の知識とスキル

ここでは、経営学の知識が具体的にどのように役立つのかを見ていきます。

経営学の考え方が身に付くと、競合他園の動きが何に基づいて動いているかもわかるようになるので、

あの園はすごいな…

だけで終わらせるのではなく、

あの園はうちとは違う考え方で動いていて、競合しないから園の方針を変える必要はないけど、取り組んでいることは素晴らしいな…!

というように、取り入れることが出来るものは取り入れようというスタンスに変わることが出来るようになります。

このようなスキルが身に付くと、いたずらに不安をあおられることも少なくなりますので、自身が行うこと、園の保育内容に集中できるようになります。

経営戦略: 競争優位性を確立するための戦略立案

それでは、具体的な経営学の考え方を見ていきます。まずは経営戦略についてです。

経営戦略とは、競争優位性を確立するための戦略立案。

法人が勝つための考え方になるので、様々なものがあり、いろいろな視点で考えるためのフレームワークがあります。

ただ、多くを知っているからといって、それを法人の運営に活かすことが出来なければ意味がないので、ここでは先述した競争戦略について、詳しく見ていきます。

- コストリーダーシップ戦略

- 差別化戦略

- 集中戦略

ポーターの競争戦略には、3つの戦略があります。競争戦略の考え方は、今後の園運営にも取り入れることが出来、かつ、効果も大きいものですので、ひとつひとつ見ていきます。

コストリーダーシップ戦略

まずはそれぞれの考え方について一般的な説明を行い、続いて保育園経営にどのように活かしていくのかを見ていきます。

コストリーダーシップ戦略とは、競合他社よりも低い金額で製品やサービスを提供することで、自社を選んでもらうような立場を築いていこうとする戦略です。

コストリーダーシップ戦略を保育業界に置き換えると…

現在は3~5歳児は保育料(授業料)も含めて、無償化になっていますが、バス代や給食費、実費徴収等の金額は掛かっているかと思います。

コストリーダーシップ戦略を極端に取り入れると、バス代や給食費や実費徴収もすべて無料にして、保護者の負担をすべてなくし、競合他園に比べて、圧倒的に低い金額で保育を提供する、という方法が考えられます。

ただ、保護者の金銭的な負担を減らすということは、園の収入が減るということでもあります。なので、その減収分に耐えられるだけの園児数の確保、低コストでの運営体制の確立、規模が大きいことによる経費の圧縮(大量一括仕入れ)等を行うことが重要になります。

保護者負担額を少なくし、かつ他園に負けない質の高い保育を実現できれば、園児募集に困らない園になっていくことが出来るとは思いますが…。経営戦略として重要なのは、その戦略が無理のない戦略なのかということです。

コストリーダーシップ戦略を採る場合、法人として必要な資金を確保し続けていくことが出来るかが、とても重要になります。

なので、金銭的な保護者負担は減らす代わりに、保育園の運営に積極的に関わってもらう(人件費の削減)、少し不便なことも受け入れてもらう(ペーパーレス化で印刷費・管理費の削減)、などをセットで考える必要があります。

差別化戦略

続いて差別化戦略です。

差別化戦略とは、競合他社にはない独自の価値や特色を製品やサービスに付け加え、顧客から「唯一無二」と認識されることで他社に比較されても、自社を選んでもらえるように仕掛ける戦略です。

差別化戦略は、コストリーダーシップ戦略に比べて、とてもわかりやすいと思います。園児募集を考えた際に、まず考える方向性だと思います。

差別化戦略を保育業界に置き換えると…

他園にはない、独自の強みや特色を打ち出し、保育料が高くても選ばれる園になる、ということになります。

例えば、英語教育に力を入れたり、体操に力を入れたり、プログラミング教育に力を入れたり、といった形で、法人の理念に沿って、特色を出していくことになります。

ただ、差別化に力を入れているのは多くの園で行っていることですので、それを競争力まで高めるためには、法人の理念やブランディングと一致していないと、「唯一無二」まで高めることは難しいのが現状です…。

園の差別化は、どの園も取り組まれていることだとは思いますが…。

私から見て、本当にこの園は差別化できているな、と思う園は、法人の理念が確立していたり、理事長先生のパーソナリティと園の強みが一致しています。

「いま流行っているから、遅れないためにも英語教育に取り組もう」

という園と、理事長の趣味が海外旅行で

「異文化と触れ合うことで人生がとても実りのあるものになると確信しているから、幼児教育の一環として英語教育を取り入れている」

という園では、同じ英語教育を行っていたとしても、保護者が受け取る印象はまったく違ったものになります。

ブランディングについて、より詳しく知りたい方には以下の記事がお勧めです。

集中戦略

最後に集中戦略です。

集中戦略は、競争戦略の他の二つと重なる部分も大きいので、3つに分けるのはよろしくない、という考え方もありますが、私はこの集中戦略が肝になると考えています。

集中戦略とは、特定の限られた部分(地域、顧客層、製品カテゴリーなど)に法人が持っている資金や人材、時間を集中させる戦略です。

集中戦略を保育業界に置き換えると…

特定の保護者層にターゲットを絞り込み、その保護者層が求めていることに特化した保育内容を提供する、ということになります。

なぜ、集中戦略が重要になってくるかというと、コストリーダーシップ戦略や差別化戦略には、ある程度の法人規模が必要になってくるからです。

現在の幼稚園や保育園が置かれている環境から考えると、潤沢に資金や人材を使えるわけではないなかで、日常の保育をしっかりと行いながら園児募集を行っていかなければなりません。必然的に、できることも限られていくので、いかに集中していくかがとても重要になります。

集中戦略は、どこに集中するかによって、コスト集中戦略と差別化集中戦略に分けることが出来ます。

例えば、コスト集中戦略であれば、深夜まで働く必要がある医療従事者向けに、相対的に安価な夜間保育サービスを提供する、といった形が考えられます。

差別化集中戦略であれば、英語教育を行うなかでも異文化との交流に力を入れており、外国人家庭の子どもを積極的に受け入れ、日常から異文化に触れあう環境を整えていく、といった形で、英語教育という差別化のなかでも、さらに集中するような園運営の方法になります。

集中戦略については、どこまで集中させるかがとても悩ましくなります。

ただ、外部からご支援をしていると、「もっと集中させても良いのにな…」と思うことがほとんどです。

あまりに集中しすぎると、園を運営していくうえで必要な園児数を集められない可能性もありますが、前向きに園運営を進めていくなかでそこまで尖らせるのはとても難しいので、「やり過ぎかな」と思うくらいでちょうどよいと思っています。

「本当にここまで行ってしまって大丈夫かな…」と不安になる場合は、お気軽に、当社へお問い合わせください。

財務管理: 収益性の高い運営を実現するための財務諸表の分析

続いて、財務管理について、見ていきます。

経営戦略の項目を詳しく見てきましたので、これ以降については簡単に概略を記載していきます。

財務管理とは、収益性の高い運営(園のよりよい運営)を実現するための財務諸表(計算書類)の分析です。

日常の会計をしっかりと確認し、予算と実績の管理をし、目標に向けて数字の面で着実に進んでいるのか、目標を達成できそうなのかを会計という数字の面から確認していくことが重要になります。

中小企業(零細企業)であれば、予算を立ててその実現に向けて動いている法人は少ないのが実情ですが、学校法人や社会福祉法人の場合、事業計画を作成し、それを基に予算書を作成する必要がありますので、同じ規模の株式会社に比べると、財務管理は行えているかと思います。

ただ、保育園の運営に「経営学」の知識を取り入れる、と考えると、年に1回予算を考えて、確認をするのは決算のときだけ、となるともったいないです。

どうせ、というと言葉は悪いですが、予算は作らないといけないものなので、せっかく作るのであれば、具体的な科目についてもすべて精査して、作成した予算の達成に向けて、毎月予算と実績の管理(予実管理)をしていくところまで進めることが出来れば、良い形で財務管理を行えていると言えます。

さらに財務管理を深掘りしていくのであれば、大事な数字にはKPIを設定したり、流動比率や人件費率といった会計上の比率を定期的に追いかけて、戦略的に運営していくところまで広げていくことも出来ます。

保育事業は公的な事業なので「利益を残せるだけ残せばよい」といったものではありません。

適正な人件費をかけ、質の高い保育を担保するためにも研修を実施し、おもちゃや絵本に投資をして、最新のICTサービスを導入して、保育士や保護者の負担を減らす、といったことも大事です。

財務管理は、それ単体で考えると、どのように利益を残すのかだけに集中しかねないですが…。法人の理念実現をどのようにして達成していくかのために財務管理を行うと考えると、保育事業を行う上でも、とても重要な考え方です。

マーケティング: 保育園のサービスを市場(保護者)にどう訴求するか

続いて、マーケティングです。

マーケティングとは、保育園のサービス(保育内容を含めたすべて)を保護者にどう訴求するか、を考えることです。

経営戦略の項目で競争戦略を見てきましたが、どのような競争戦略を採るかが決まれば、それをどのように保護者に伝えていくのかが重要になります。

ただ、マーケティングを含めた経営学の用語・考え方を使って、保育業界のことを考えていこうとすると

保育業界で、マーケティングという言葉を使うなんてけしからん!

教育はサービス業ではないのだから、お金のことを考えるなんていやらしい!

のような形で拒否感を覚える方がいらっしゃることもよくわかります。

もしかするとマーケティングという言葉に、実態の伴っていないサービスを売る、興味がないひとに無理やり買わせる、のようなネガティブな印象があるかもしれません。

保護者を市場と見て、そこに働きかける行為が、教育とそぐわないという考えもあると思います。

ですが、考えてみてください。

「魅力ある園づくりをしよう」「選ばれる園にしよう」「自分たちの保育内容を、保護者にも伝えていこう」という考えは、経営学視点から見るとマーケティングです。

企業活動の現場では、「良いものを作ってさえいれば、勝手に売れていく」という時代は終わりました。

「良いものを生み出すのは大前提で、そのうえで市場から選ばれるためにはどうすればよいのか」ということを考えるのがマーケティングになります。

経営学については、ビジネスの話が中心なので、その時点で「受け入れがたい」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが…。

経営学が「法人の運営学」ということから考えると、すべての法人で有用な考え方ですし、人間が関わるものなので、とてもウェットな考え方です。

学問は、あくまで考え方ですので、使うひと次第で素晴らしいものにも変わります。

組織論: チームワークを強化し、組織全体の力を高める

ここまで、経営戦略のお話が続いてきましたが、あらためて、経営学の基本原則を確認します。

- 戦略を立てる

- 組織をつくる

- 人を動かす

経営学というと、戦略やマーケティングといった面がイメージされるかと思いますが…、

法人をいかに運営していくかと考えると、

- どのように組織を組み立て

- どのようにして人に動いてもらうか

も重要になります。

ですので、経営学の大きなテーマとして、組織論というジャンルもあります。

組織論とは、チームワークを強化し、組織全体の力を高める、ことです。

保育園のなかでの組織というと、園長がいて、副園長(教頭)がいて、主任(主幹)がいて…、というように決まりきっていて、何も変えることがないと思われるかもしれません。

ですが、外部の視点から様々な園を見ていると、役職は同じであってもその役職における「権限と責任」は園によって驚くほど異なります。

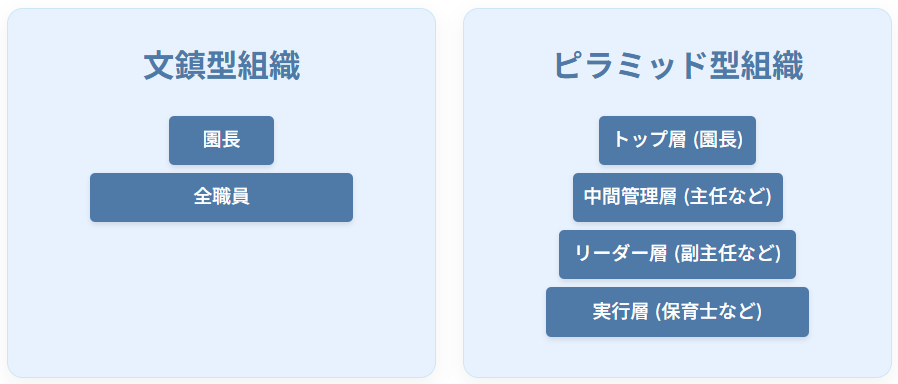

よく保育園は「文鎮型組織」と言われます。

理事長や園長に責任と権限が集中していて、それ以外の職員は横並びの組織、という意味です。

意思決定をするひとが明確ですし、組織の構造を深く考える必要もない組織形態なので、トップがすべてを管理できる園では文鎮型組織でも良かったのだと思います。

文鎮型組織は「権限と責任」が文鎮のトップに集中しているので、その下にいる人たちには「権限と責任」が与えられない組織ともいうことが出来ます。

「権限と責任」という考え方がなく、全員が同じ程度、ということであれば、業務の対価としての給与も全員同じ程度ということにせざるを得ません。そこから「どれだけ働いても給与があまり上がらない…」ということにも繋がります。

新卒で入ってきたばかりの保育士と、勤続20年のベテランの給与がさほど変わらない、ということであれば、個人の将来像も見えづらくなってしまいます。

自分自身の給与や働き方を見えるようにしていこうということで「キャリアパス」という考え方が、制度としても作られました。処遇改善等加算の区分3は、キャリアアップという考え方がとても色濃く出ている加算です(以前の処遇改善等加算Ⅱです)。

処遇改善等加算の説明資料で、三角形のピラミッド型の組織図を見たことがあるかと思います。

ピラミッド型組織では、役職ごとに階層を分け、その階層で「権限と責任」を細かく分けていくことになります。

「組織論」というと、保育園からは遠い内容のようにも感じられると思いますが、園の運営に密接に関わってくる考え方でもあります。

組織の構造については、「これが絶対的な正解!」というものはなく、これまで園がどのように運営されてきたか、今後どのように運営していきたいのかに密接に関わってくる部分です。

文鎮型組織がダメで、ピラミッド型組織が良い、というものではないので、組織論を考えるうえでは、園の実態を正しく掴むことが重要になります。

処遇改善等加算について詳しく知りたい方は、以下の記事がお勧めです。

人的資源管理: 意欲と能力の高い保育士の育成と管理

つづいて「人を動かす」の項目の人的資源管理です。

人的資源管理とは、 意欲と能力の高い保育士の育成と管理のことを言います。

最近では、ひとを資源(コスト)と見るのではなく、資本として見ようという「人的資本経営」という考え方を、国が推し進めようとしていますが、どちらも「法人で働くひとにしっかりと関わろう」としている意味では同じです。

「保育士の育成と管理」という文字だけを見ると、研修やOJTの実施、マンツーマンでの面談(1on1ミーティング)を定期的に行う、などの具体的な方法に目がいってしまいがちですが…。

ひとつ上の項目の組織論にもつながりますが、キャリアパスを明確にして、成長したい人はどんどん成長して給与も上がっていくような「場を整える」ことでも、育成を行うことは可能です。

なので、人的資源管理で取り扱う分野には、評価基準や、モチベーションの考え方、リーダーシップの体系などの考え方もあり、とても幅広いものになっています。

当社にもお問い合わせを頂くことが増えてきているのですが、評価基準の策定も、この人的資源管理が扱う分野になります。

経営学の用語では、インセンティブ・システムとも呼びますが、

- どのようにして給与を決めるか

- どのような基準で賞与を決めるか

という整理を行う評価基準は、法人の考え方がとても色濃く出るものです。どのような評価基準にするかによって、働くひとのモチベーションや働く方向性が大きく変わるものになっていきます。

というと、難しく感じるかと思いますし、実際に難しい部分ではあるのですが…

人的資源管理も人的資本経営も、法人で働いてくれている職員との関わり方を経営戦略の重要な要素としてとらえているものなので、とてもひとを大事にしている考え方です。

人的資源管理、という文字を読むと、ひとを資源と見て、効率よく動かそうと考えている分野のように見えるかもしれませんが…。

人間は機械ではありませんし、意思に反してやりたくないことをさせるという考え方は、そもそも成り立ちません。ひとを大事にしているからこそ、やりがいを感じることが出来る仕組みを考える、という意味では、とてもひとに寄り添った分野だと思っています。

リスクマネジメント: 潜在的なリスクを事前に察知し、被害を最小限に抑える

最後に、リスクマネジメントについて、見ていきます。

リスクマネジメントとは、潜在的なリスクを事前に察知し、被害を最小限に抑える、ことです。

保育園でリスクマネジメントというと、すこし大げさに聞こえてしまうかもしれませんが、保育園は一般企業に比べて、リスクマネジメントがとても重要になってきます。保育園におけるリスクマネジメントは、大きく3つに分けて考えることが出来ます。

- 安全管理

- 感染症対策

- 情報管理

安全管理や感染症対策については、行政からの通知や連絡、監査での確認事項もあり、しっかりと対策が出来ている園は多いかと思います。ただ、3つ目の情報管理については、いかがでしょうか?

保育園が扱う情報には、園児の個人情報はもちろん、住所、保護者の勤務先、世帯年収、アレルギー情報などとても繊細な情報があります。なかには、保護者が絶対に他人に知られたくないという情報を取り扱うこともあると思いますので、セキュリティの基準はとても高くしておく必要があります。

情報セキュリティ対策については、どこまで行っても完ぺきということがないものではありますが、どのようなリスクがあるかを検討し、それに向けて、いま園にできることを行っていくのはとても重要になります。

情報管理については、

・最新のセキュリティソフトを入れる

・アクセス管理を行う

・UTMを入れ外部業者にログをチェックしてもらう、などさまざまな方法があります。

ただ、資金も掛かりますし、人手も必要になる部分なので、どこまでを行うのが理想なのか、どこまでなら自分たちは対応できるのかを押さえることが重要になります。

経営学を実際に経営に取り入れる具体的手法・事例

ここでは、経営学を実際に経営に取り入れる具体的手法・事例について、確認していきます。

各項目でも具体的な話を見てきましたが、ここではさらに具体的なテーマについて見ていきます。

1.財務管理:将来の園舎建て替えのために、どの程度自己資金が必要なのか

財務管理の項目では、決算書の分析や予算と実績の管理を行うことの重要性を見てきましたが、具体的な数値目標を立てるうえでは、「園舎建て替え」という、園運営のなかでも特に大きな出来事に焦点を当てるのがお勧めです。

財務管理や財務分析、数値管理といった話になると

保育事業は公益事業だから、利益を追い求めてはいけない

というお話を頂くことがあります。

もちろん、利益を最優先にして、職員の人件費を最低賃金にして、園児には新しいおもちゃや遊具は買わない、というのは論外ですが、そこまで行かなくても利益目標(収支差額目標)を立てることに、違和感を覚える方もいらっしゃると思います。

ただ、お金がないと保育が出来ないというのも、純然たる事実です。

安定して運営していくためにも、将来のためにも、資金を貯めていく必要があります。

ではどれくらい貯めていかないといけないかというと、わかりやすい目標は「園舎建て替え」です。

たとえば「10年後に園舎を建てかえるために、自己資金を1億円貯めておかないといけない」ということになれば、1年での積み立て目標は1,000万円になります。

会計上の数値目標が決まれば、そのためには「園児を何名集めないといけないか」「職員にはどれだけ給与を支払うことが出来るのか」といったことが決まってきます。

財務管理の観点がないまま園運営をしていると、いざというときにお金がなく、何もできないということにもなりかねないので、順調に運営しているときにこそ、重要な考え方になります。

2.組織論:どのような園を目指すのか

組織論を実際に当てはめると、どのようになるでしょうか。

組織論のなかには、いろいろな組織形態が出てきます。

文鎮型組織、ピラミッド型組織については先ほど見てきましたが、それ以外にもマトリックス組織、機能別組織、事業部制組織…、等々、様々な考え方があります。

どのような組織形態が理想的か、については、

- 法人の経営理念は何か

- 保育園の理念は何か

- 職員にどのようになってもらいたいか

などが関わってきますので、園によって様々な形があり得ます。

保育園運営のなかで、組織論の考え方を知っていると「なんとなくよくわからないけど…」で組織を作ることはなくなります。

世の中に様々な組織形態があるとわかると、「周りの園がこういった組織図を使っているから、何も考えずにそれを使う」というところから脱却できるところが大きく変わる部分です。

例えば、以下のようなご質問であれば…

ひとりひとりの園児の成長に寄り添うためには、どのような組織形態がふさわしいでしょうか?

きめ細かい保育内容を実現させるためには、現場の先生方がご自身の判断で動けるようになっている必要があると思いますので、権限移譲を行いつつ、どういった責任を担ってもらうかが重要になります。

権限が大きくなれば、比例して責任も大きくなりますので、ピラミッド型組織を採用しつつ、各階層で求められる能力を身に付けるための研修を実施することが肝になります。

当法人では保育園を4施設運営していますが、私(理事長先生)は法人経営に専念し、園長先生に園運営を任せていきたいと考えていますが、気を付けることはあるでしょうか?

理事長先生が直接を園を見るのではなく、各園の園長先生に園運営を任せていくためには、事業部制組織のような形にして、各園のことは園長先生が収支の責任を担えるようにし、大きな意思決定を行えるようにするのも、ひとつの方法です。

その場合は組織論の考え方に加えて、園の状況を把握するための財務管理を行うようにするなど、どのように管理を行うのかをセットで考える必要があります。

3人的資源管理:どのようにしてモチベーションを高めるか

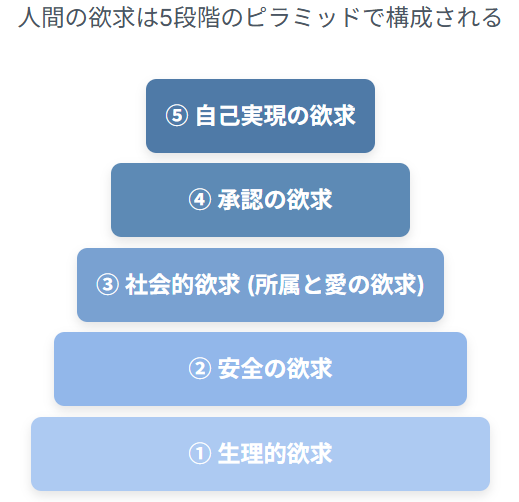

人的資源管理では、モチベーションやリーダーシップについての考え方もあるのですが、働くモチベーションを考えるうえで、土台となるマズローの欲求階層説(欲求5段階説)について見ていきます。

働くうえでは「心理的安全性の確保が重要だ」という話を聞かれたことがあるとは思いますが、心理的安全性を考えるうえでも、応用が効く考え方になります。

簡単に欲求階層説の各階層について見ていきます。

マズローの欲求階層説は、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した理論で、人間の欲求は低次のものから高次のものへと5段階に分かれているという考え方です。各欲求は、その下の欲求がある程度満たされることで次の段階に進むとされています。

- 生理的欲求:生きていくための基本的な欲求です。食事、睡眠、排泄など、生命維持に不可欠なも欲求です。

- 安全の欲求:身体的な安全や経済的な安定、病気や事故からの保護など、安全で安定した環境を求める欲求です。

- 社会的欲求 (所属と愛の欲求):集団に属したい、仲間が欲しい、愛情を得たい、といった社会的なつながりを求める欲求です。孤立を避けたいという気持ちも含まれます。

- 承認の欲求:他者から認められたい、尊敬されたい、評価されたい、という欲求です。自己肯定感や自信にも繋がります。

- 自己実現の欲求:自分の可能性を最大限に引き出し、目標を達成したい、創造的な活動をしたい、といった最高のレベルの欲求です。この欲求は常に満たされるものではなく、追求し続けるものとされています。

モチベーションを考えるうえでは、欲求階層説は「自己実現の欲求」や「承認の欲求」の話に目が向きがちですが、「社会的欲求や安全の欲求で躓いている」ということもあります。

なかなか冷静に見ることは難しいのですが…、自身の園で働く職員が「今どのステージにいるのか」を考えることは、結果的に園で働く職員のモチベーションを考えることにも繋がります。

欲求階層説を提唱したアブラハム・マズローは心理学者ですが、人的資源管理でも、マーケティングの理論でも、よく使われる理論です。

経営学では「経営のために生み出されただけの理論」ではなく、他の分野で生み出された理論でも、経営に活かせるものであればどんどん取り込んでいくという性質があります…!

経営学を学ぶ方法

ここまで、経営学の全体像をざっと見てきました。

経営学は「法人の運営学」と定義して確認してきましたが、戦略から組織から、働くひとについてまで、とても守備範囲が広い体系だということが、おわかりいただけたかと思います。

それでは「経営学はどのように学んでいけば良いのか」について、いろいろな方法がありますが、ここでは5つ、ご紹介します。

オンライン講座: 時間や場所に縛られずに学ぶ

まず取り掛かりやすいのが、オンライン講座です。

オンライン講座であれば、通勤の時間やご飯を食べているときなどに、ながら見をすることも出来ます。

経営学は「法人」を対象としているので、それを学ぼうとする方のすそ野はとても広いです。

なので、有料のオンライン講座もあれば、会員制で興味がある動画を好きなだけ見ることが出来る、というものもあります。

有料は少しハードルが高いと思いますので、まずはYouTubeで無料で公開されているものを見て、興味がある分野を深掘りする際に有料のものを使う、という使い分けもとても良い方法です。

私は歩くことが多いので、Podcast(ラジオ)を聞いていることも多いです。Podcastだと、好きな時間に聞きたい番組を聞くことが出来ますし、長時間、飽きずに聞くことが出来るので、お勧めです。

大学: 専門的な知識を体系的に学ぶ

ハードルが低いものの次は、ハードルが高い方法です。

経営学は、学問として体系立てられているので、しっかりと学ぼうとする場合は、大学に通うという方法も、ひとつの選択肢になります。

ただ、経営学を勉強しようという方は、経営層や幹部層、中間管理職の方が多いので

「今から大学に通うのもな…」

となると思います。4年制の大学に入りなおすとなると、時間とお金がかかり過ぎると思いますし、勉強したい経営学以外の分野も学ぶことになります。経営学を法人の運営に取り入れようとしたときに、さすがにそれでは大変すぎるという場合がほとんどだと思います。そんなすでに社会人として働いている方のために、「経営大学院(ビジネススクール)」という方法があります。

大学院というと、研究を行うための機関というイメージもあるかと思いますが、経営大学院は経営学を学びたい社会人のための学校です。なので、4年制大学がなく、大学院だけで運営しているという学校法人もあります。

働きながら大学院に通うことになるので、平日の夜や土日などずっと勉強することになる、と卒業された方は仰いますが…。みなさま通ってよかったと話されています。

仙台にいると、グロービス経営大学院の卒業生の方とお会いすることが多いです。グロービスは専門職大学院で、学生ではなく社会人を対象としています。似た境遇のまったく異業種の方と知り合えるのも魅力の一つだと思います。

いきなり大学院に通う、となるとハードルが高いですが、1科目から受講をすることも出来ますので「興味があるものをまず受けてみる」というのもお勧めです。

参考URL:グロービス経営大学院 単科生制度

書籍: 経営学の基礎知識を習得

ある程度気楽で取り掛かりやすいものがオンライン講座で、覚悟がいるものが経営大学院への通学だとすると、その間にあるものが書籍です。

経営学については、様々な書籍が出版されているので、興味があるものを興味の赴くままに読んでいく、というのもとても良い方法です。

ただ、海外の経営学者の書籍は、驚くほど分厚く(私個人の意見ですが…)、事例なども細かく掲載されていて学問としては正しいのだと思いますが…。経営学を実務に活かしたいと考えたときには、結構ハードルが高いものだと思っています。

そういうときは、原書に当たるのではなく、その書籍を解説した入門書のようなものを読むのがお勧めです。経営者が経営学を学ぶ際には、学問的な正しさよりも「実際の運営に活かしていくことが出来るか」のほうが圧倒的に大事ですので、エッセンスを学んで、あとは実戦で活かすことに注力することがとても重要になります。

「マネジメントの父」と言われるピーター・ドラッカーの書籍を読み込もうと思い立ったことがあるのですが…。その際は、仕事をしているかドラッカーの本を読んでいるか、くらいに集中しないと、なかなか読み進められませんでした…。

根性を入れて読んで良かったと思いますが「受験勉強をしているのかな…」という大変さがありました…。

セミナー: 最新の経営ノウハウを学ぶ

オンライン講座も、書籍を読むことも、自分の都合で始めることが出来るものですが、逆に言うと、日々の業務に追われて忙しくなると、ついつい後回しにしてしまうものだと思います…。

そんなときには、セミナーの予定を入れてスケジュールを押さえてしまうのも一つの方法です。時間を決めて、セミナーに参加すると決めているので、強制的に勉強ができるというのも大きなメリットですが…、もう一つ大きなメリットがあります。

学習をする際には、「目で見る」「耳で聞く」に加えて「肌で感じる」という3つの要素が重要だと言われますが、オンライン講座も書籍も、「肌で感じる」という要素は、どうしても弱くなってしまいます。

その点、セミナーであれば実際にセミナー講師のひとが目の前にいて話を聞くことが出来、同じようにセミナーに参加しているひとたちと同じ場を共有する(肌で感じる)ことで、学びの密度は深くなると言われています。

当社(株式会社 いちたす)では、オンラインにはなりますが、セミナーを定期的に開催しています。

開催日を決めて行っておりますので、同じセミナーを受けているひとが同じ時間帯に数十人から数百人いることになります。

となりにセミナー参加者がいるわけではないので「肌で感じる」には遠いかもしれませんが…。ご興味がございましたら、ぜひご参加ください。

最新のセミナー開催情報は以下のページから、ぜひご確認くださいませ。

いちたすコンサルティング:それでも時間がない方に

ここまで経営学の概要や、学び方について確認してきました。

幼保業界の理事長先生、園長先生、代表の方に経営学の知見をもっともっとお伝えしたい、と思いながら書いていると、かなりのボリュームになってしまいました…。

ですが、本記事だけでは、経営学を実際の園運営や組織作り、園児募集や職員募集に活かすのは難しいと感じています。法人の運営となると、考えないといけない分野が様々で、なかなか簡単にすべてを学ぶというのは難しいです。

経営学を体系的に学ぶにはどうしても時間が掛かりますが、学んでいる間に園運営が傾いてしまえば、それこそ本末転倒もいいところです。

そのようなときは、当社のような経営コンサルティング会社を利用して、外部の知見を取り入れるのも一つの方法です。園運営を行うなかでは、様々な課題が出てくるかと思いますが、外部から見てもらうことで優先順位を持って取り組むことが出来るというメリットもあります。

経営学について、ここまでお読みいただいた方はすでに気付いているかと思いますが…。

コンサルティング会社、と一口に言っても、どこに強みがあるのかは様々です。経営戦略に強い、組織構築に強いといった強い分野が明確になっていることもあれば、飲食店に強い、といった業種が明確になっている会社もあります。

当社(株式会社 いちたす)は、幼稚園や保育園、こども園といった幼保業界に特化してご支援をしている経営コンサルティング会社です。

保育業過に特化している分(集中戦略)、経営や財務、会計支援や処遇改善運営支援など、園運営のお困りごとについては何かしらご支援が出来ます(差別化戦略)のでお気軽にお問い合わせください。

保育園の経営学についてよくあるご質問

ここからは、よくある質問にお答えいたいします。

- Qなぜ、保育園や幼稚園の経営が以前よりも難しくなったのですか?

- A

10数年前は保護者が幼稚園入園のために徹夜で並ぶこともあり、求人にも複数の応募があるという状況でした。監査対応や保護者トラブルなど、大変なことももちろんあったかと思いますが、法人が倒産するかもしれないという不安の声を聞くことはありませんでした。

しかし、現在は予想よりも急激な少子化、地方の過疎化、保育士不足、保育施設数の増加による需給ギャップなどの外部環境の変化により、園児が集まりにくく、人材も確保しづらくなったため、経営が格段に難しくなっています。

- Q経営学は、営利企業ではない社会福祉法人や学校法人にも役立つのでしょうか?

- A

はい、役に立ちます。株式会社だけでなく、学校法人や社会福祉法人など、あらゆる法人格や施設類型において、外部環境の変化に対応するために経営学の知見を活かすことが出来ます。

経営学は「法人の運営学」であり、営利・非営利を問わず、組織をより良くしていくための考え方がまとめられています。

- Qなぜ、保育園でも「マーケティング」という考え方を取り入れる必要があるのですか?

- A

現代は「良い保育をしていれば、保護者が園を見つけて応募してきてくれる」という時代ではありません。質の高い保育内容を、保護者にきちんと伝え、選んでもらうためには、「質の高い保育を行う」ことに加えて、「どのようにその魅力を伝えるか」「わかってもらえるように伝えるか」を考えることが重要になってきているからです。

- Q経営学における「組織論」は、保育士のキャリアパスとどう関係がありますか?

- A

園で働く保育士・保育教諭・幼稚園教諭の先生方のキャリアパスを考えるうえでは、どのような組織にしていくかというのはとても重要です。本記事では、組織論に出てくるピラミッド型組織の説明をしています。ピラミッド型組織では、役職ごとに「権限と責任」を明確に分けることになるので、職員のキャリアパスを見える化することにもつながりますし、働くモチベーションの向上にも繋げることが出来ます。

保育園に多い文鎮型の組織のままデュアルキャリアラダー制度を取り入れていくなど、組織論の考え方を取り入れるうえで、様々な方法が考えられます。

- Q経営学の知識は、保育士の採用や定着にどのように役立ちますか?

- A

経営学の「人的資源管理」では、職員を単なる「労働力」ではなく「資本」と捉えます。この視点を持つことで、キャリアパスの明確化や公正な評価制度の構築など、職員が長く安心して働ける環境を作り、採用力や定着率の向上につなげることができます。

また「マーケティング」の考え方は、園児募集だけではなく、職員募集にも力を発揮します。求職者の視点に立った時に、「自分たちの魅力はどこにあるのか」、「どのようにして魅力を伝えていくのか」を考える際の手段として、マーケティングの方法が役に立ちます。

- Qなぜ「経営学」の用語は、保育園の運営に使いづらいと感じるのでしょうか?

- A

あくまで私(大窪 浩太)の主観ですが…。

経営学は主に営利企業を対象とした理論であり、利益追求や競争といった言葉が保育業界に馴染まないという面があるからだと感じています。ただ、経営学の内容は、現場の保育内容とは関係がなく、法人や園をよりよく運営していくために活かせる内容です。経営学のエッセンスを理解すると、保育の質を高く保ちながら、安定して園運営を行うことが出来るようになります。

- Q経営学でいう「財務管理」は、非営利法人でも重視すべきですか?

- A

はい、非営利法人でも非常に重要です。

財務管理は、保育園が長期的に安定して運営していくために不可欠な考え方です。将来的な建て替えや大規模な設備投資に必要な資金を計画的に積み立てるという長期的な面はもちろん、保育士にどれだけの賃金を支払うことが出来るのかといった短期的な計画を立てるうえでも、重要です。明確な数値目標を立てることで、健全な経営基盤を築くことができます。

- Q記事にある「文鎮型組織」と「ピラミッド型組織」は、どちらが優れていますか?

- A

これは経営学の理論全般にも言えることなのですが、どちらが優れているということはなく、法人の理念や園の特性によります。文鎮型組織は、園長のリーダーシップが強く、迅速な意思決定が可能です。一方、ピラミッド型組織は、職員のキャリアパスが明確になり、権限と責任が分散されるため、職員のモチベーション向上や組織全体の活性化につながります。

すべての法人が行うべき絶対的に正しい考え方、というものがあれば、経営学は発展していないので、自分たちに合ったものは何なのかを選び取ることがとても重要になります。

- Q経営学を学ぶことで、行政との関係はどのように改善されますか?

- A

遠回りに思えるかもしれませんが…。

経営学の知識を身につけることで、行政監査や事業報告(実績報告)で、「なぜ監査でその項目のチェックが行われるのか」、「なぜ事業報告でこの内容を報告させられるのか」といったことがわかるようになります。何もわからない状況で、新たな作成書類が増えていくと「なぜ行政は園の仕事を増やすんだ…」となり、協力しようという意識になるのは難しいと思いますが、リスクマネジメントやガバナンスの考え方がわかると、行政からの依頼もより分かるようになります。

理由がわかれば、積極的に協力することも出来ますので、結果的に良好な関係を築くことができます。

- Q経営学を学びたいが時間がない場合、どのように学べばいいですか?

- A

手軽な方法として、YouTubeなどの無料動画やオンライン講座、書籍を読むことがお勧めです。また、セミナーに参加して強制的に学ぶ時間を確保したり、「いちたす」のような専門のコンサルティング会社に相談して、外部の知見を取り入れたりする方法も有効です。

まとめ

経営学について、いかがでしたでしょうか。

保育園を運営していて、なかなか経営学について触れる機会は少ないと思います。学びになったこともあれば、違和感を覚えることもあったのではないでしょうか。

経営学は、数ある学問のひとつで、法人をよりよく運営するために、先人が作り上げてきたものです。

それをどのように使うかは使うひと次第ではありますが、今後の園運営・法人運営を考えたときに、知っているか知らないかでは、大きな差が開くことになっていくと思っています。

地域の保護者が質の高い保育を受けられるようにしていくためにも、職員が安心して長く働けるようにしていくためにも、安定した園運営は不可欠です。経営学の知識は、そのお役に必ず立てます。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。

そのような場合は、会計・税務ではなく、

- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。

- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。

- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。

などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。

たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと

で引き受けております。

「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。

詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

- 当社の担当者が園にお伺いする

- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく

- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。