東京都の幼稚園や保育所を対象として、乳幼児の探究活動の実践に必要な経費を補助してもらえる「とうきょうすくわくプログラム」という補助金があります。本記事では、この補助金の具体的な活用方法について、制度に詳しいプロがわかりやすく解説しています。

プログラムの概要から対象となる施設や申請に必要な要件、さらに交付申請・実績報告に必要な書類や、制度活用時の注意点まで、実務に役立つ情報を記載しておりますので、最後までご覧いただけますと幸いです。

とうきょうすくわくプログラムは東京都の区域内に所在する幼稚園・保育所等の施設に限り実施することが前提です。

とうきょう すくわくプログラムとは

東京都内の幼稚園や保育所に通う子どもたちの心の成長をサポートする目的で実施されているプログラムです。子どもたちが好奇心を持ってわくわくしながら遊び、学ぶことを応援しています。

とうきょう すくわくプログラムの概要

とうきょう すくわくプログラムは、東京都が実施する幼稚園・保育所等を対象とした補助金制度です。乳幼児の好奇心や探究心を大切にし、子どもたちが「わくわく」しながら主体的・協働的に学べる活動=探究活動を支援することで、保育・幼児教育の質の向上を目指しています。

対象となるのは東京都内に所在する幼稚園、認定こども園、保育所などです。補助額は年間最大150万円、補助率は原則10/10で、採択から6年間活用可能です。

乳幼児の興味・関心に応じた探究活動を実践する幼稚園・保育所等を支援することにより、幼児教育・保育の充実を図ること

補助金を使って財政的負担を軽減しながら、保育環境の充実や職員の研修機会拡充が可能となり、園の特色づくりやブランディングを強化することができます。

「伸びる 育つ」を表現するすくすくという言葉と、「好奇心 探究心」を表すわくわくという言葉がもとになっています。

全ての乳幼児のすくすくとわくわくを応援する幼保共通のプログラムです。

とうきょう すくわくプログラムの導入のメリット(幼稚園経営者向け)

乳幼児の探究活動を軸にした取り組みは、園独自の教育方針を具現化しやすく、特色ある保育の展開が可能です。こうした活動内容を保護者や地域に発信することで、園のブランディング強化にもつながり、選ばれる園づくりに役立ちます。

本制度では年間最大150万円の10/10補助が受けられるため、探究活動にかかる人件費や備品費などの経費負担が大幅に軽減されます。その分、他の保育環境整備や職員研修などへの予算振り分けがしやすくなり、園全体の運営力向上に寄与します。

加えて、本制度では交付申請から実績報告、公表までの流れが明確に定められており、これに沿って取り組むことで活動の体系化・可視化が可能です。園内の教育実践が整理され、継続的な質の改善にも結びつきます。

とうきょう すくわくプログラムの対象・要件

東京都が実施する「とうきょう すくわくプログラム」は、子どもの探究活動を支援する補助金制度ですが、対象施設や申請要件にはいくつかの条件があります。導入を検討する際は、対象施設・対象期間・実施地域・必要要件を正しく理解することが重要です。

とうきょう すくわくプログラム対象施設

本プログラムの助成金対象となるのは、以下のような東京都内に所在する私立の保育・教育施設です。

- 幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

- 認定こども園

- 認可保育所

- 認証保育所

- 小規模保育事業

※企業主導型保育事業は対象とならないため注意

新規採択は令和6年度から令和8年度までを予定しており、採択された場合は開始年度から6年間にわたって補助を受けることが可能です。ただし、補助は単年度申請制であり、補助を受けない年度があった場合でも、6年後に制度の利用期間は終了します。

例)令和6年度に採択された場合 → 補助は令和11年度まで。

それぞれの施設類型によって、管轄する部署・補助金の名称が異なります。同じ認可保育所でも社会福祉法人が運営する保育所では「東京都保育サービス推進事業補助金」、その他の法人が運営する保育所では「保育サービス推進事業補助金」となっております。詳細はこちらをご確認くださいませ。

対象自治体

2025年8月時点で、すくわくプログラムの実施施設として情報掲載を行っている自治体を掲載しています。

- すくわくプログラム実施施設の情報掲載を行っている自治体※2025年8月時点の情報

23区

足立区/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/品川区/渋谷区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区

市部(26市)

昭島市/あきる野市/稲城市/青梅市/清瀬市/国立市/小金井市/国分寺市/小平市/狛江市/立川市/多摩市/調布市/西東京市/八王子市/羽村市/東久留米市/東村山市/東大和市/日野市/府中市/福生市/町田市/三鷹市/武蔵野市/武蔵村山市

町村・島しょ部(2町1村)

日の出町/檜原村/瑞穂町

他自治体でも順次情報が公開されるかと存じます。詳細は管轄の自治体へご確認くださいませ。

とうきょう すくわくプログラムの対象期間

「とうきょう すくわくプログラム」の補助対象期間は、採択年度から最長で6年間です。新規採択は令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までを予定しており、いずれの年度に採択された場合でも、その年度を起点として6年間が補助の対象期間となります。

途中の年度に申請を行わなかったとしても、開始年度から6年が経過すれば補助の対象期間は終了します。未申請の年があるからといって、その分期間が延長されることはありませんのでご留意くださいませ。

また、補助は単年度ごとの申請制です。6年間すべての年度で補助を受けるためには、毎年度、交付申請書と実績報告書の提出が必要となります。途中の年度で事情により補助を申請しないこともできますが、可能な限り継続することが望ましいとされています。

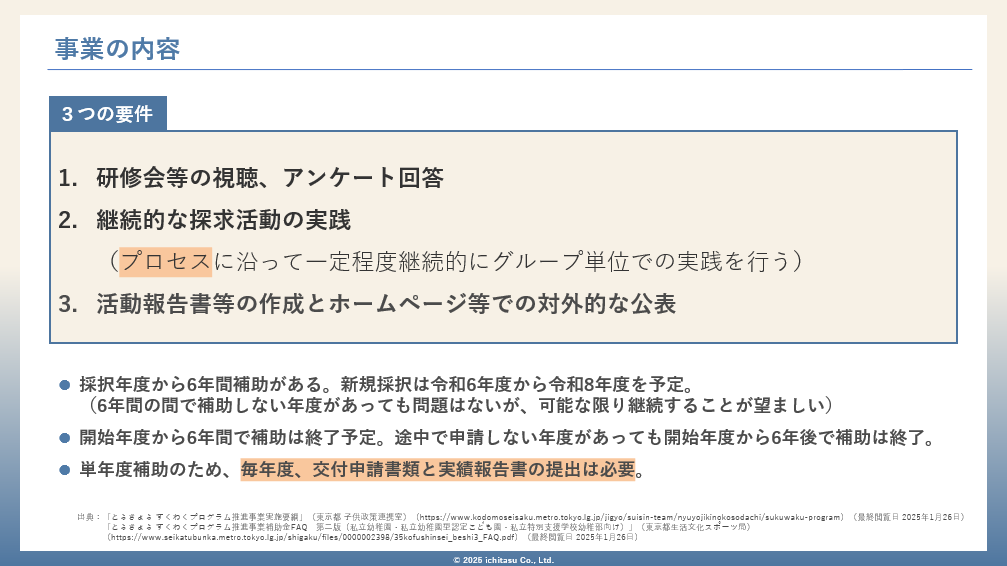

とうきょう すくわくプログラムの主な要件と注意点

とうきょう すくわくプログラムを活用する際の主な要件と注意点についてお伝えします。

まず大前提として、継続的に乳幼児の探究活動を実践することが求められます。活動は一度きりで終わるのではなく、年間を通して主体的・協働的な学びを積み重ねる取り組みが必要です。

また、東京都が指定する研修会の視聴やアンケートの回答、活動報告の公表も義務となっています。活動の成果や内容は、報告書として取りまとめ、保護者や地域への情報共有も必須です。これにより、教育活動の「見える化」が図られ、園の信頼性向上にもつながります。

なお、繰り返しとなりますが、本制度は単年度ごとの申請制で、補助を受けるには毎年度、交付申請書および実績報告書を提出しなければなりません。申請を行わなかった年度には補助金の交付は受けられないため、計画的な管理と年度ごとの対応が不可欠です。

申請・報告の流れと必要書類

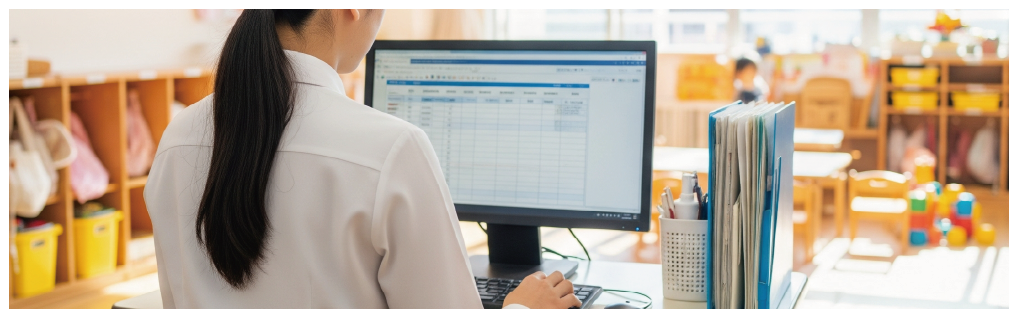

とうきょう すくわくプログラムを活用するためには、毎年度の申請と実績報告が必要です。申請や報告の手続きには定められた書類の提出が求められ、施設の種別によって管轄部署や書式が異なるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。

申請時に必要な書類

たとえば、私立幼稚園の場合には以下の書類を用意する必要があります。

- 交付申請書

- 交付申請に記載した内容の根拠書類(例:実施計画書、活動内容が確認できる資料の写し)

- 印鑑登録証明書

- 実践研修会アンケート

詳細については、各所管局に確認しましょう。

実績報告と補助金の受領プロセス

とうきょう すくわくプログラムの補助金を受領するには、事業実施後に実績報告を行うことが必須です。以下は、私立幼稚園の場合の実績報告に必要な書類です。

- 実績報告書

- 支払の事実が確認できる書類(例:領収書の写し)

- 実績報告に記載した内容の根拠書類(例:活動報告書、保育日誌、園だより等)

続いて、活動報告書に記載が必要な項目について説明していきます。

- 活動のテーマ(テーマ、テーマの設定理由)

- 活動スケジュール

- 活動のために準備した素材や道具、環境の設定

- 探究活動の実績(活動の内容・活動中の子供たちの姿や声、先生との関わり、子供同士の関わり、活動の様子がわかる写真)※公開可能なもの

- 振り返り(活動によって得た先生の気づき)

報告書の作成から公表までが一連の流れです。対外的に公表することが補助を受ける要件であると同時に、とうきょうすくわくプログラムの取り組み事例を広げる目的を果たします。

探究活動の実績については、要件に対外的な公表とあることからも公開可能なものを準備しておく必要があります。

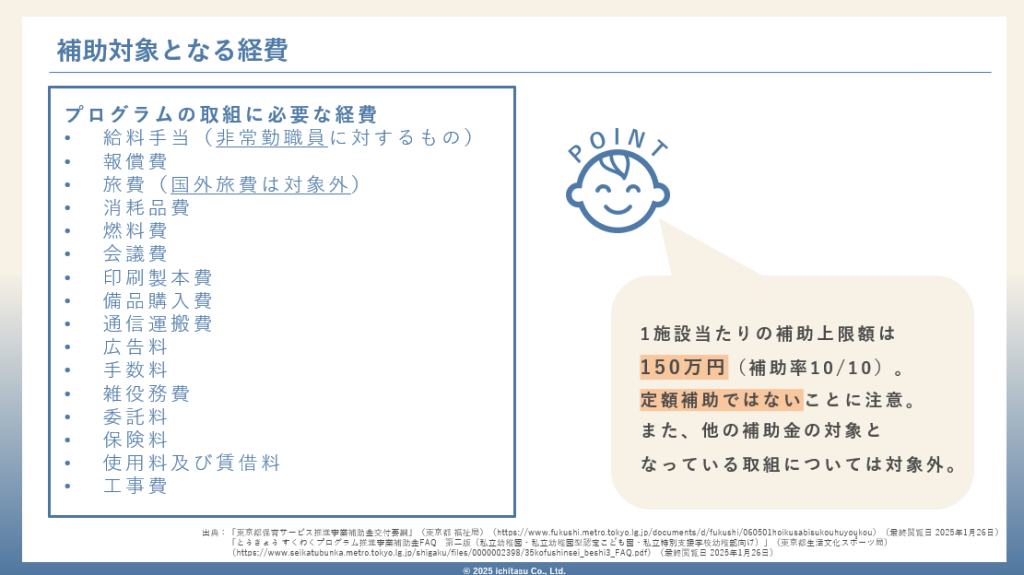

補助対象となる経費と注意点

とうきょう すくわくプログラムでは、乳幼児の探究活動を実践するうえで必要な経費について、原則として全額(10/10補助)が補助対象となります。ただし、補助の対象範囲や条件には一定のルールがあるため、事前に確認しておくことが重要です。

対象経費の範囲

対象となる経費の範囲には、以下のようなものが含まれます。

主な経費を以下に抜き出します。

- 給料手当(ただし、非常勤職員に対するものに限る)

- 報償費(講師謝礼など)

- 旅費(国内のみ。国外旅費は対象外)

- 消耗品費(活動に使用する道具や材料など)

常勤職員の人件費は補助対象外となるため注意が必要です。

定額補助ではありませんので、かかった経費に対する補助ということにご注意ください。

注意点と審査のポイント

とうきょう すくわくプログラムを活用する際には、制度上の注意点と審査で重視されるポイントを正しく理解しておくことが重要です。特に以下の2点は、申請・運用において必ず確認しておきましょう。

まず1点目は、他の補助金と同一経費を重複して申請できないという点です。例えば、探究活動にかかる消耗品費や人件費を他の補助制度でも計上している場合、本プログラムとの併用は不可とされています。あらかじめ既存の補助制度との使い分けを明確にしておきましょう。

2点目は、補助率が10/10であるものの「定額補助」ではないという点です。つまり、上限額の範囲内であっても、実際に発生し、かつ正当性が認められる経費のみが補助されるため、必ず支出の根拠となる書類(領収書等)を整備し提出する必要があります。

- 他の補助金と重複していないか

- 補助率10/10だが、定額補助ではない点に留意

補助金の獲得には、まず要件にあっているかの確認が必要です。要件をしっかり確認し、補助金を上手に活用しましょう。

探究活動のプロセスと具体例

とうきょう すくわくプログラムにおける探究活動は、子どもたちの興味や好奇心を起点に学びを深めていくプロセスです。保育者が意図的に環境を整えながら、子どもたちの主体性や対話を引き出していくことが重要なポイントとなります。

探究活動の基本プロセス

活動は、以下の5つのステップで構成されます。

- テーマを決める

子どもたちの興味関心に基づき、「虫ってどうやって飛ぶの?」「おばけはどこにいるの?」といった探究の出発点となるテーマを設定します。

- 問いを考える

テーマに関連して、子どもたちのイメージや発見を引き出す問いを用意します。「これ、何のにおいがする?」「これはどうやってできたの?」などが例です。

- 環境をデザインする

素材や道具を用意し、自由に触れて試せる環境を整えます。子どもが思いついたことをすぐに実践できる場づくりが大切です。

- 探究活動を実践し、記録する

活動中は子どもたちの表情や言葉に耳を傾け、保育者の声かけで探究を深めます。写真やビデオ、メモで記録も行います。

- 振り返る・共有する

活動後は、保育者同士・子ども同士で振り返りを行い、気づきを共有。保護者にも内容を発信し、家庭との連携を図ります。

このプロセスにより、子どもたちの「なぜ?」を大切に育てる保育が実現します。

(出典:東京都子供政策連携室 すくわくポータル)

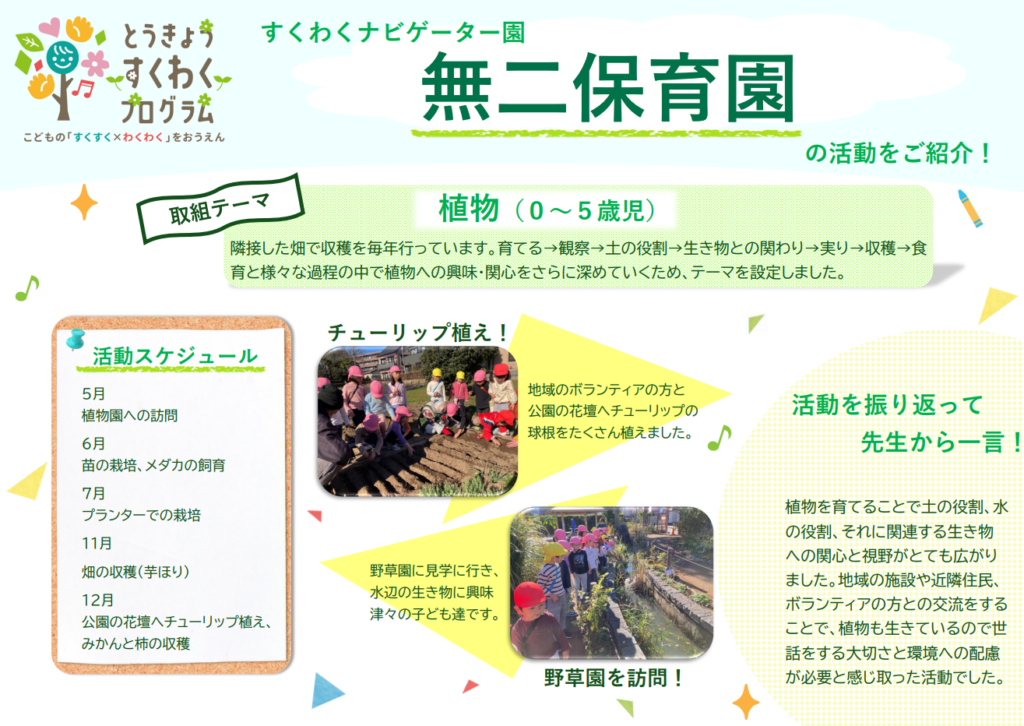

事例紹介

ここからは各園の取り組み事例を紹介します。

塩崎保育園(江東区)

塩崎保育園では、子どもの気持ちと色に関する探究活動に取り組まれています。

- 活動内容:「色んな表情・感情の色は何色なのか?」という問いをもとに様々な感情をロール紙上に色で表現する活動を行っています。失敗を恐れることなく絵を描くことを楽しんで活動を行うことができました。

塩崎保育園では、様々な素材設定や活動の展開が考えられる「色」をテーマとした探求活動を行われています。

(出典:東京都 とうきょう すくわくプログラム version up 令和7年3月)

2. 聖愛幼稚園(福生市)

聖愛幼稚園では、音をテーマにした探究活動を展開されています。

- 活動内容:「音ってなあに?」という問いをきっかけに、園内の音に耳を澄ませながら音探しを行いました。自らどう動くとどんな音が生まれるかにも興味を持ち、子ども同士で音を聞き合う姿も見られました。

音探しの活動のあと、見つけた音を絵の具を使って表現する活動も実践されています。

(出典:東京都 子供推進室 とうきょう すくわくプログラム推進事業)

その他にも、東京都ではすくわくポータルというサイトで各園の取り組み事例を紹介しています。動画も複数公開されておりますので、ご興味がある方はご覧くださいませ。

【令和7年12月~】「すくわくナビゲーター園」の導入

令和7年度より本格始動した「すくわくナビゲーター園」は、プログラムの質をさらに高めるための新しい仕組みです。

これは、すでに探究活動で成果を上げている園が「ナビゲーター(先導役)」となり、他の園をサポートする制度です。「すくわくナビゲーター園」の主な活動内容は以下の通りです。

- 他の実施園からの見学の受け入れ

- 他の実施園への取組紹介・助言 等

(出展:PRTIMES「とうきょう すくわくプログラム」実施園同士の学び合いの中核となる「すくわくナビゲーター園」が決定(第二弾))

東京都子供推進室の「すくわくナビゲーター園の取り組み」のページでは、下記のようなすくわくナビゲーター園による活動事例が紹介されています。

「何から始めればいいか分からない」という園にとって、成功モデルからヒントを得ることができるようになっています。

こういった取組みから、「とうきょう すくわくプログラム」は単なる補助金制度に留まらず、都全体で「子どもの探究心を育む文化」を共有し合うフェーズへと進行していることが伝わってきます。

(出典:東京都 子供推進室 すくわくナビゲーター園の取り組み)

とうきょう すくわくプログラムを活用した経営戦略

とうきょう すくわくプログラムは、園の教育内容を充実させるだけでなく、経営戦略としても大きな可能性を秘めています。補助金の活用を通じて、教育の質を高めながら園の魅力を外部に発信できる点が大きな特長です。

園の特色づくり・ブランディング

探究活動を軸にした保育は、園の特色づくりやブランディングに直結します。活動内容や子どもの姿を写真やレポートで発信することで、保護者や地域に対する信頼感や共感を高めます。また、「自主性や創造力を育む教育」という明確な方針を打ち出すことで、他園との差別化にも効果的です。

すくわくポータルでは、すくわくプログラムに取り組んでいる幼稚園や保育園を検索することができます。すくわくプログラムに興味がある保護者の方がいれば、すくわくポータルの検索結果から入園につながる…なんてこともありそうですね。

保育の質向上と職員のモチベーションアップ

さらに、新たな教育活動に取り組む過程で、職員の研修やカリキュラム設計の機会が増えることも大きな利点です。保育の質が高まるだけでなく、学び直しを通じて職員の意欲向上やスキルアップにもつながり、園全体の組織力強化が期待されます。実践と振り返りを共有する文化は、職員間の連携やチームビルディングにも好影響を与えるでしょう。

このように、すくわくプログラムは、教育と経営の両面で価値を高める戦略的な取り組みとなります。

とうきょう すくわくプログラムについてよく頂くご質問

とうきょうすくわくプログラムについてよく頂くご質問に回答します。

- Qすくわくプログラムはどのような施設が申請対象になりますか?

- A

東京都に所在する幼稚園、保育園、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業が対象です。企業主導型保育事業は対象外のため、ご注意ください。詳細は管轄の部署へご確認くださいませ。

- Q申請から補助金が交付されるまでのスケジュールはどのくらいですか?

- A

令和7年度私立幼稚園の場合、下記のスケジュールが公開されています。

交付申請書の提出:令和7年9月30日(火)事業の実施:当該年度の3月31日まで

実績報告書の提出:令和7年3月10日(月)又は令和7年4月4日(金)

- Q探究活動のテーマはどのように決めれば良いのでしょうか?

- A

すくわくプログラムでは、活動を通して何かができるようになる、といった結果や目的よりも、子供たちが自ら興味を持ち、夢中になって遊び、発見する過程を積み重ねることを重視しています。(引用:東京都 子供推進室 すくわくプログラム)普段の子どもたちの様子をよく観察し、テーマを決めていきます。

- Q他の補助金・助成金と併用することは可能ですか?

- A

併用は不可です。他の補助金も活用している場合は経費の重複計上に気を付けましょう。

- Q実施後の報告書作成で気を付ける点はありますか?

- A

実績報告時には、実績報告書と領収書の写し等など支払いの事実が確認できる書類、そして活動報告書などの実績報告に記載した内容の根拠書類が必要です。探究活動の実績については公開可能なものを準備しておく必要がありますので予め確認しておきましょう。

保育園・幼稚園・こども園経営のご相談なら幼児教育・保育専門コンサルティング会社いちたすへ

保育園・こども園・幼稚園を経営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。

今後どのように運営していけばよいか、給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのかといった経営・財務に関するご相談から、保育士・職員に外部研修を行ってほしい等の人材育成に関するご相談まで、幅広くご支援しています。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。

そのような場合は、会計・税務ではなく、

- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。

- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。

- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。

などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。

たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと

で引き受けております。

「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。

詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

- 当社の担当者が園にお伺いする

- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく

- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。