自社で保育施設を運営することは、人材確保や定着、企業のブランドイメージ向上に直結する大きなメリットがあります。しかし、その運営には助成金への依存や経営リスクなど、知っておくべき課題も存在します。

本記事では、事業者目線で企業主導型保育事業の魅力と、安定経営のためのポイントを徹底解説しております。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

企業主導型保育事業とは?事業者向け基本解説

企業主導型保育事業は多様な働き方に応じた保育の受け皿確保という目的で、平成28年度から内閣府の所管(現在はこども家庭庁所管)で始められた、国が推進している助成事業です。

子ども・子育て拠出金を負担している事業者が設置することができ、複数の企業が共同で設置又は共同で利用することもできます。

認可保育所・小規模保育事業との主な違い【運営・設置基準・料金設定】

認可保育所が国の基準に基づいて一律のサービスを提供するのに対し、企業主導型保育園はより個別的なニーズに応えられ、運営の自由度が高いという点が特徴です。

| 項目 | 企業主導型保育事業 | 認可保育所・小規模保育事業 |

|---|---|---|

| 所管省庁 | こども家庭庁※内閣府から移管 | こども家庭庁 |

| 運営(実施)主体 | 公益財団法人 児童育成協会 | 地方自治体、社会福祉法人など |

| 事業実施者 | 児童育成協会より助成決定を受けた事業者 | 同上 |

| 設置基準 | 企業主導型保育事業実施要綱 | 児童福祉法 |

| 助成金 | 企業主導型保育事業助成要領にて算定 | 公定価格にて算定 |

| 保育料設定 | 施設が独自に設定 | 自治体が世帯所得に応じて設定 |

企業主導型保育事業は事業開始当初の平成28年度から内閣府が所管でしたが、令和5年度にこども家庭庁へ移管されました。実施主体は一貫して児童育成協会が担っています。

提供できる保育サービスの種類と特徴

企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に対応した保育を提供する企業等を支援することが目的の一つとなっているため、利用者のニーズに合わせた柔軟なサービス提供が可能です。

- 事業所の営業時間に合わせて開園時間を設定

- 休日保育にも対応(365日開園)

- 特定のニーズに特化したカリキュラムを提供

- 病児保育、病後児保育、体調不良型病児保育事業の実施

- 一時預かり事業の実施

- 医療的ケア児保育支援加算がある

一定の基準に基づきはしますが、認可保育所と比較すると比較的柔軟であると言えます。

そして、この運営の柔軟性こそが、企業主導型保育園の大きな強みでもあります。

また、従業員の福利厚生としての側面が強調されがちですが、利用定員の50%以内において「地域枠」を設定することが可能です。地域枠として、従業員以外の地域の子どもを受け入れることで運営の安定や地域貢献を図ることができます。

- 従業員枠:

- 自社従業員枠:事業実施者に雇用されている者の監護する児童

- 共同利用枠 :事業実施者と連携した企業に雇用されている者の監護する児童

- 地域枠 :上記以外の児童(利用定員の50%以内)

従業員枠は従業員の属性や雇用状況によって利用割合が左右されますが、地域枠の活用により稼働率を維持しやすくなります。また、地域の保育ニーズに応えることで地域社会における企業のイメージ向上が期待できます。

企業主導型保育事業は「一般事業主設置型事業」と「保育事業者型事業」に区分されます。それぞれ要件がございますが、一般事業主設置型では、従業員枠のうち、利用定員の1割以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

【事業者視点】企業主導型保育事業のメリット・魅力

ここからは、保育事業者視点からみた企業主導型保育事業のメリットや魅力について紹介していきます。

従業員の確保・定着と満足度向上(福利厚生としての価値)

少子高齢化で働く人が減っている今、会社にとって良い人材を確保するのは大変なことです。これは保育業界に限らず、どの業界でも同じ悩みを抱えています。

子育て中の従業員は、ある程度業務経験も積んでいることが多いので、事業を運営していくうえで大切な戦力になっていることかと思います。その方たちに長く活躍してもらうためには、子どもを安心して預けられ、仕事に集中できる環境を整える必要があります。企業主導型保育園は、そのような「子どもを預けたい保護者」と「従業員に長く働いてほしい会社」の両方の願いを叶えることができると言えます。

また、「妊娠や出産、育児を理由に会社を辞めてしまう従業員がいる」という話もよく耳にします。そんなときに自社が運営する企業主導型保育園があれば、産休・育休が終わった後も安心して子どもを預けながら働き続けてもらうことが可能になります。これは、育児中の従業員の離職を防ぎ、スムーズな職場復帰をサポートする上で、とても大きな魅力になります。

自社で保育園を持っていることは、「出産後も安心して働き続けられる」という、他にはない魅力的な福利厚生になります。これにより、会社は新しい人材を呼び込みやすくなり(採用競争力の強化)、今いる従業員にも長く定着してもらえる、という良い循環が生まれます。

手厚い助成金による設置・運営コストの軽減

これまで企業が従業員向けに保育園を独自で開設する場合、その多くは認可外保育施設となり、十分な公的助成を受けることが難しかったです。しかし、平成28年度に企業主導型保育事業が開始されたことで、認可保育所と同水準の助成金を受け取ることが可能になりました。これにより、事業者の財政的な負担が大きく軽減されています。

企業主導型保育事業には、主に以下の2種類の助成金があります。

- 整備費:事業実施者に対し、企業主導型保育事業を行う施設の整備に要する費用を助成

=施設設置費用 - 運営費:事業実施者に対し、企業主導型保育事業を行う施設の当該事業に要する経費を助成

=人件費、事業費等

ただし、整備費の新規募集については、国が目標としていた定員11万人分の受け皿が確保できたことを受け、令和4年度以降、新規募集は停止しています(令和7年度現在)。新規での施設設置を検討されている場合は、この点にご注意ください。

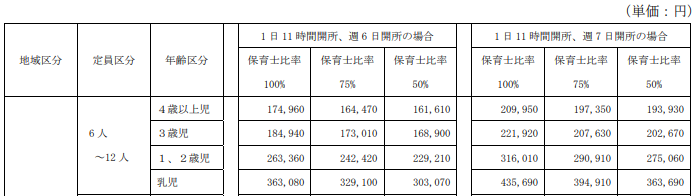

一方で、現在運営中の企業主導型保育事業に対しては、引き続き運営費が助成されています。運営費の算出方法は認可保育所と同様に、施設の定員や地域区分に応じて、子ども一人あたりの単価が定められています。この安定した運営費助成が、事業の継続性を力強く支えています。

(出典:児童育成協会 企業主導型保育事業費補助金実施要綱(令和7年度))

企業主導型保育事業にも認可保育所と同様に処遇改善等加算があります。しかし、内容は認可保育所で実施されている公定価格内の処遇改善等加算制度とは異なる部分もあるため注意が必要です。

柔軟な運営と独自の保育方針の実現

企業主導型保育事業の大きな魅力の一つは、認可保育所が主に地域のニーズに合わせて運営されるのとは異なり、企業の理念や従業員のニーズに合わせた独自の保育サービスを提供しやすい点です。

例えば、従業員に看護師が多い医療法人であれば、一般的な認可保育所が日祝閉所であるのに対し、365日開園や24時間対応の夜間保育といった柔軟な預かり時間を設定できます。これにより、変則勤務が多い職種の従業員に安心して働ける環境を提供することが可能になります。

さらに、企業主導型保育園は、法人が掲げる理念や強みを保育に反映しやすい特性を持っています。例えば、特定の専門性を持つ法人であれば、障害児保育に特化したり、医療的ケアが必要な子どもたちを受け入れたりするなど、社会的なニーズに応えつつ、独自の保育方針を追求することもできます。

保育料に関しても各園で自由に設定できるため、地域の状況やターゲット層に合わせて柔軟に対応できます。配置基準を超えて保育士を配置するなどの手厚い保育を実現するために高めの料金設定にしたり、福利厚生として従業員の利用料を抑えたりするなど、事業者の戦略に応じた運営が実現できます。

企業価値・ブランドイメージの向上と地域貢献

近年、企業のブランドイメージは事業活動において極めて重要な要素となっています。企業主導型保育園の運営は、子育て支援に積極的な企業としての強力なPRとなり得ます。

企業主導型保育事業は、自社の従業員のお子さんだけでなく、地域枠を設定することで地域に開かれた保育園として運営できる点が大きな特徴です。高い理念を持つ法人が地域のお子さんを受け入れることは、待機児童問題の解消に貢献するという、具体的な地域貢献に繋がります。

また、地域の子どもたちが幼い頃から企業主導型保育園を利用することで、企業は将来的な顧客や従業員となる可能性のある層と早期に接点を持つことができます。これは、長期的な視点での企業経営において、非常に大きなメリットと言えます。地域に開かれた企業主導型保育園を運営することは、地域からの信頼と認知度を高め、企業成長に寄与します。

ライフタイムバリューという言葉をご存知でしょうか?

日本語に直訳すると「顧客生涯価値」と呼ばれ顧客が生涯にわたって企業にもたらす価値を指します。幼い頃からその保育園、または企業に親しみや良い印象を持つ子どもたちは、将来的にその企業の顧客になる可能性を秘めていると考えれば企業主導型保育園は子どもたちにとって、最初の接点とも言えますね。

【事業者視点】企業主導型保育事業のデメリットと注意すべきリスク

メリットだけではなく、デメリットと注意すべきリスクについても解説していきます。

運営責任と経営リスク(赤字リスク)

企業主導型保育事業を運営する上で、運営責任と経営リスク、特に赤字リスクの管理は避けて通れない重要な課題です。近年、急速な少子化の進行により、企業主導型保育園に限らず、認可保育所、こども園、幼稚園といったあらゆる保育施設で園児獲得競争が激化しています。

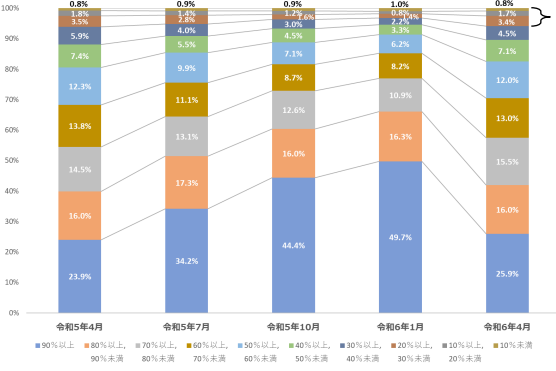

(出典:こども家庭庁 令和5年度企業主導型保育事業について)

上記のグラフは、全国の企業主導型保育事業における定員充足率の推移を示しています。グラフ下部の青い部分が充足率90%以上、薄いオレンジ色が80%以上を示しており、上部に行くほど充足率が低い状態を表しています。企業主導型保育事業では年度末に向けて定員が充足する傾向があるため、令和6年1月時点では充足率が高い園も多く見られますが、年度が替わる4月には充足率が一時的に低下する傾向が見て取れます。

このグラフを見て皆さまはいかが思われましたでしょうか。令和6年1月時点においても、充足率90%以上の施設は半数を超えておらず、4月には充足率80%以上の園を合わせても41.9%に留まるなど、全体的に充足率はそれほど高くないという印象を受けます。

企業主導型保育事業は、こども家庭庁が所管しているものの、法律上は認可外保育施設になります。

ですので、「認可外」の施設として認識されることもあり、これが地域枠の園児募集において不利に働く可能性があります。加えて、従業員枠のニーズは、その時々の従業員の属性やライフステージの変化によって変動するため、安定的な園児募集には継続的な努力が必要です。

収支管理についても、収入の大部分が園児の充足率に依存するため、経費の適切な管理が不可欠です。もちろん、行き過ぎた経費削減は保育の質の低下を招く恐れがありますが、人件費率が適正であるか、消耗品費などに無駄な支出がないかといった点の確認は必須です。

認可保育所を運営している方にはお馴染みの人事院勧告に係る人件費の改定分(人勧分)は令和6年度は改定率が大きく、保育士給与の大幅な改善につながりましたが、企業主導型保育事業には反映されませんでした。

保育士不足の昨今、認可園との給与格差を法人の持出しで埋めることを考えると人件費の上昇リスクもあります。

助成金への依存と制度変更リスク

企業主導型保育事業は、国の政策によって推進されている事業であるため、助成金への依存と制度変更のリスクは常に意識しておくべき重要な点です。これは認可保育所にも共通する側面ですが、企業主導型保育事業においても、将来的な助成金カットや要件変更の可能性はゼロではありません。

事業自体が突然廃止される可能性は低いと考えられますが、社会情勢や政策の優先順位の変化に伴い、助成金が減少する可能性はあります。実際に、新たな加算が創設されたり、既存の要件が変更されたりと、制度変更は継続的に行われています。

- 医ケア児加算内に災害対策備品の整備費用等の費用補助を対象とする加算の増設

- 3歳児配置改善加算の創設

- 4歳以上配置改善加算の創設

- 延長保育加算の1時間延長における支給要件の緩和(平均対象児童数を6人から3人に引下げ)

- 助成対象となる欠席事由において「同居人(親又はきょうだい等)の体調不良により、当該児童が感染している恐れがある場合の欠席」「三親等以内の親族の葬儀に参列するための欠席」を追加

令和7年度の変更点では、新規加算の創設や既存加算の要件緩和など、事業者にとってプラスとなる内容が多いですが、これは制度が常に変動していることの証でもあります。適切に加算を取得し、収入を最大化していくためにも、最新情報の確認とそれに基づく柔軟な事業計画の見直しは欠かせません。

認可保育所等に比べた社会的信用の課題

企業主導型保育事業は、こども家庭庁が所管し、その配置基準や施設基準は認可保育所と同等の水準が求められています。しかし、一般の保護者からは「認可外保育所」と認識されることが多く、残念ながら第一希望の園として選択されにくいという課題に直面することも少なくありません。

このため、運営事業者は、自園が提供する質の高い保育を積極的に外部へアピールし、信頼を構築していく努力が不可欠です。具体的には、ウェブサイトやSNSを活用し、日々の保育の様子や園の特色を定期的に発信していくことが有効です。

また、単なる情報発信に留まらず、地域に開かれた園であることを示す活動も重要です。園見学会を積極的に開催したり、子育て支援ひろばや園開放を実施したりすることで、保護者や地域の方々に実際に園の雰囲気や保育内容に触れてもらう機会を作っていきます。こうした取り組みを通じて、地域との間に良好な関係を築いていくことが、社会的信用の課題を乗り越える鍵となります。

定期的な監査・指導監督への対応

企業主導型保育事業は、企業が負担する子ども・子育て拠出金を主な財源としています。制度開始当初には不正受給に関する報道が話題になったこともあり、その公益性の高さから、児童育成協会による定期的な監査が実施されています。

- 企業主導型保育施設に対する指導・監査(立入調査)

- 専門的財務監査

- 巡回支援

- 専門的労務監査

- 特別立入調査

これらの監査は、施設の基準遵守状況や書類整備状況を確認するものであり、事業者にとっては一定の負担を伴います。しかし、監査は適切な運営を維持し、助成金の適正な使用を確保するために不可欠なプロセスです。また、監査の結果によっては施設名が公表される可能性もあるため、日頃からの適切な運営と透明性の確保が極めて重要となります。

成功する企業主導型保育事業運営のポイント

企業主導型保育事業を成功させるためのポイントについて解説していきます。

保育の質の確保と向上への取り組み

何よりも子どもたちを預かる施設である以上、保育の安全管理体制の徹底は事業運営の根幹です。企業主導型保育事業では、「企業主導型保育事業実施要綱」に設備基準が明確に定められています。これを厳守し、安心・安全な環境を常に提供することが、事業者にとっての責務です。

「認可外保育施設」というイメージが先行しがちな企業主導型保育園ですが、だからこそ、徹底した安全管理体制を構築し、それを適切に運用することで、従業員や地域の保護者からの信頼を確実に獲得できます。

また、安全管理と並行して、質の高い保育プログラムの開発・提供にも積極的に取り組みましょう。企業の理念や強みを活かした柔軟な保育ができるのは、企業主導型ならではの大きなメリットです。そして、その質の高い保育を持続的に提供するためには、職員研修の充実が不可欠です。保育士一人ひとりのスキルアップを支援し、専門性を高めることで、園全体の保育の質を一層向上させることが可能になります。

安定経営のための収支管理と園児募集戦略

企業主導型保育事業を安定的に運営していくためには、継続的な収支計画の見直しが不可欠です。特に企業主導型保育園は、年度当初の4月は在籍園児数が少なく、近隣の認可保育園が充足した後、年度後半にかけて充足率が高まる傾向が見られます。

年間を通じて適切な人件費率を維持するために、複数の園を運営している法人であれば、拠点間で人材を柔軟に交流させたり、シフトを適切にコントロールしたりして、支出が過度に膨らまないよう管理することが重要です。

また、従業員枠と地域枠を戦略的に活用することも、安定経営の重要なポイントです。従業員枠で預かることができるのは、自社の従業員の子どもだけでなく、共同利用契約を締結した企業の従業員の子どもも対象となります。地域枠は定員の50%という上限があるため、まずは従業員枠をできるだけ多く埋めていくことが肝心です。そのためには、多くの企業との共同利用契約締結を目指しましょう。

- 近隣の子育て支援に力を入れている企業(例:くるみんマーク認定企業など)

- 求人票を出している企業(福利厚生の一つとして企業主導型保育園の活用をアピール)

- 地域枠で入園(希望)の保護者の勤務先

- 女性従業員が多い業種(美容室、病院、介護施設、保険会社など)

園児募集においては、保護者との良好なコミュニケーションを通じて口コミ効果を高めることも非常に重要です。日々の園の様子をウェブサイトやSNSで公開することも、効果的な募集戦略の一つとなります。

コンプライアンス遵守とリスクマネジメント

企業主導型保育事業を運営する上で、コンプライアンス遵守と徹底したリスクマネジメントは極めて重要です。まず、「企業主導型保育事業実施要綱」に記載されている設備基準の遵守は必須条件となります。

また、企業主導型保育事業は企業が拠出する子ども・子育て拠出金が財源の助成金で運営されるため、その受給には細かなルールが設けられています。月次報告や年度の完了報告において返還が発生しないよう、これらのルールの存在を正確に把握し、厳格に守ることが大切です。

さらに、保育施設として事故防止や感染症対策も不可欠です。企業主導型保育園は比較的小規模で、3歳未満児を多く預かる園も多いのではないでしょうか。そのため、日頃から安全・衛生確認を徹底し、保護者が安心して子どもを預けられる環境を整備することが求められます。

企業主導型保育事業といえば、監査でお困りの法人様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。監査への適切な対応は、事業を円滑に進める上で不可欠なポイントの一つです。弊社では監査に適切に対応するためのご支援も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

地域や連携企業との良好な関係構築

企業主導型保育事業は、自社の従業員を主な対象としながらも、その安定的な運営には地域社会や連携企業との良好な関係構築も重要なポイントです。

まず、地域住民への情報発信と交流を積極的に行いましょう。ウェブサイトやSNSでの情報公開はもちろん、園開放や地域の子育て支援イベントへの参加を通じて、園の存在を周知し、親しみを持ってもらうことが重要です。これにより、地域枠の利用促進にも繋がり、園児の安定的な確保に貢献します。

また、共同利用契約を締結した連携企業との関係性も疎かにできません。契約書を交わしただけでは、実際に連携企業の従業員に園の存在や利用方法が十分に認知されていないケースも少なくありません。そのため、園から連携企業に対し、園のチラシやおたよりを定期的に配布するなど、情報提供を継続的に行いましょう。さらに、必要に応じて連携企業を訪問し、直接園の魅力を伝えるといった積極的なアピールも有効です。

連携企業が行っている朝礼や会議など従業員の集まりに参加し、企業主導型保育園のPRをしている園もあります。連携企業との良好な関係を築き、従業員枠の利用を促進したいですね。

専門家(コンサルタント等)活用の検討

企業主導型保育事業の成功には、外部リソースの戦略的な活用も重要なポイントとなります。

例えば、企業主導型保育事業で必須となる月次報告や年度末の完了報告は、専用の申請システム「ピムス」を使用し、厳格な期限(月次報告は月初1日から10日まで)が設けられています。これらの報告内容は助成金の支給に直接影響するため、正確性が極めて重要です。こうした事務作業を外部の専門家に委託することで、園の職員は本来の業務である日々の保育や園児募集活動に集中できるようになります。

保育運営自体を外部の専門会社に業務委託することも有効な選択肢です。

特に幼保業界での運営経験が少ない企業が運営する場合、保育運営のノウハウを持つ専門会社に委託することで、質の高い保育サービスを安定して提供することが可能になります。運営支援、監査対策、人材育成など、外部リソースを幅広く活用することで、事業者は本業に注力しつつ、企業主導型保育事業を円滑かつ健全に運営することができるでしょう。ぜひ、貴社の状況に合わせて外部リソースの活用を検討してみてください。

弊社では月次報告、完了報告の申請支援、監査対策支援を行っております。幼保業界に特化しておりますので、実績も豊富です。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

企業主導型保育事業に関するよくある質問(FAQ)

ここからは企業主導型保育事業に関するよくある質問に回答します。

- Q企業主導型保育事業のメリットとデメリットは何ですか?

- A

メリットは、多様な働き方に対応でき、企業が保育施設を柔軟に運営できる点です。設置費や運営費の助成が手厚く、自社の従業員が利用できるため、福利厚生として人材確保や定着率向上につながります。 デメリットは、助成金の制度が複雑で、法令遵守のハードルが高い点です。また、企業が主体となるため、保育の専門性や安全管理のノウハウを自社で築く必要があります。

- Q助成金はいくらもらえますか?

- A

運営費の助成金は、定員区分や地域、開所日数、保育士率によって園児の年齢別に単価が定められており、その月の在席園児数によって計算されます。基本分単価の他、要件を満たしていると取得できる加算もあります。

- Q赤字になった場合の対策は?

- A

もし赤字になった場合、その原因が収入の不足によるものなのか、あるいは経費の過多によるものなのかを分析する必要があります。収入が不足している場合は、主に園児募集戦略の見直しが求められます。一方で、経費がかかりすぎている場合は、シフトコントロールの徹底や消耗品費の見直しといった経費管理の強化が必要です。これらの対策は、各園の状況によって最適なアプローチが異なります。もしお困りのことがございましたら、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。貴園に合った具体的な解決策を共に検討させていただきます。

- Q監査では具体的に何を見られますか?

- A

- Q監査で不正受給などを指摘されないために、どのような点に注意して運営すべきですか?

- A

監査に備え、日頃の管理を徹底しましょう。

- 法令遵守:定員超過や保育士の配置基準違反などがないよう、常に法令を遵守して運営します。

- 文書管理の徹底:保育士の勤務実績、園児の登降園記録、利用契約書など、すべての書類を正確に記録・保管します。

- 会計の透明性:運営費助成の使途を明確にし、支出を適切に管理・報告します。

財務監査、労務監査については以下記事をご確認くださいませ。

- Q園児の「従業員枠」と「地域枠」の割合はどのように決めるべきですか?

- A

従業員枠と地域枠の比率は、運営計画や地域のニーズに応じて柔軟に設定します。助成要件として、定員の50%以上の地域枠を設定することができないため、適切なバランスが求められます。従業員の利用見込みをそれほど見込めない、という施設は従業員枠と地域枠を5:5で設定することをおすすめします。

- Q運営費の助成を受けるための要件や手続きは複雑ですか?

- A

はい、非常に複雑です。運営費助成を受けるためには、こども家庭庁が定める「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」に基づいた申請が必要です。事業計画書、月次報告、年度完了報告など、多岐にわたり、専用のシステム(ピムス)を介して報告が求められます。当社(株式会社いちたす)のような専門家の支援を受けることをおすすめします。

- Q少子化で園児募集が厳しくなる中、どのようにして定員を確保すればよいですか?

- A

少子化に対応するため、以下の取り組みが効果的です。

- 質の高い保育サービスの提供:独自の教育プログラムや、ブランディングで他園との差別化を図ります。

- 広報活動の強化:ホームページやSNSを通じて、園の魅力を積極的に発信し、地域の保護者や企業にアピールします。

- 連携企業の拡大:新たな連携企業を開拓し、従業員枠の利用者を増やします。

連携企業の拡大については、以下の質問から詳細をご確認いただけます。

- Q従業員枠が埋まらない場合はどうすればいいですか?

- A

自社の従業員に対象となる職員がいない場合、連携企業を増やすということが効果的です。共同利用契約を結び、他社の従業員の子どもも従業員枠として預かれるようにしましょう。共同利用契約を結びやすい企業の例を、再度ご紹介します。

共同利用契約を結びやすい企業の例- 近隣の子育て支援に力を入れている企業(くるみんマークがついている等)

- 求人票を出している企業(福利厚生の一つになることをアピール)

- 地域枠で入園(希望)の保護者の勤務先

- 女性の従業員が多い仕事(美容室、病院、介護施設、保険会社…)

- Q開設までどれくらいの期間がかかりますか?

- A

現在、企業主導型保育事業の新規募集は停止しております(令和7年現在)。そのため、残念ながら現時点では、新たに企業主導型保育園を開設することはできませんので、ご留意ください。

まとめ

企業主導型保育事業は、従業員の確保・定着や満足度向上、企業のブランドイメージ向上に繋がる大きな価値を持っています。手厚い助成金と柔軟な運営で、多様な働き方を支援し、採用競争力強化と地域貢献を同時に実現可能です。

しかし、成功のためには継続的な運営努力(質の確保、安定経営)が不可欠です。園児募集や収支管理、保育の質確保、コンプライアンス遵守といった課題に真摯に取り組むことが求められます。企業主導型保育園の運営についてお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

保育園・幼稚園・こども園経営のご相談なら幼児教育・保育専門コンサルティング会社いちたすへ

保育園・こども園・幼稚園を経営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。

今後どのように運営していけばよいか、給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのかといった経営・財務に関するご相談から、保育士・職員に外部研修を行ってほしい等の人材育成に関するご相談まで、幅広くご支援しています。

いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。

会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。

「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。

そのような場合は、会計・税務ではなく、

- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。

- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。

- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。

などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。

料金プラン

株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。

たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと

で引き受けております。

「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。

依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。

詳しい内容をお伺いいたします。

その後は、

- 当社の担当者が園にお伺いする

- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく

- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする

といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。

園によって状況は様々ですが、

など、ご要望に合わせてご提案いたします。

お気軽にお問い合わせください。